|

《修心日光論》的開篇是頂禮文。

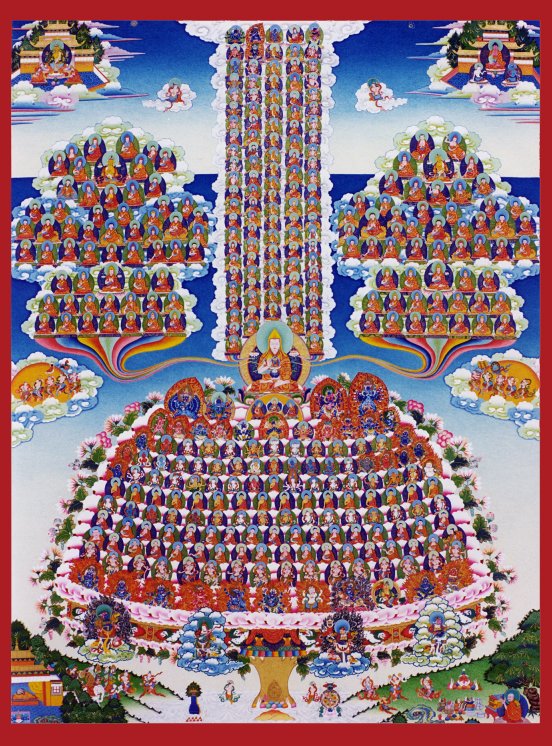

“頂禮歸依至尊具大悲心諸位大德直至永遠!懇請一切時處悲憫攝受於我!” 寫頂禮文是為了消除撰寫此書的一切違緣,具足一切順緣。以往很多大德的著作當中都有,尤其是從梵文翻譯成藏文時,頂禮文幾乎是少不了的。梵文的原文裡面也有這樣的頂禮文,就是“南無布達亞”,或者“南無布達菩提薩垛亞”等。這說明在印度的時候,已經有此規矩。 頂禮的對象是誰?諸位大德,即自己的師長。數量有多少?拜過的所有的師長都在其中。 他以慈悲為材料,營造出菩提心的舟筏,揚起六度四攝的巨帆,伴隨無有懈怠的精進風起航,帶領有情渡過輪回大海,抵達一切智的如意寶洲,他就是最上商主釋迦牟尼,我頂禮於佛陀的足下。 這是對佛祖釋迦牟尼佛的頂禮,意思是說佛像經驗豐富的船長一樣,他用大慈大悲的木材,打造了一艘菩提心的大船,以六波羅蜜和四攝作為風帆,在精進之風的鼓動下,帶領眾生渡過輪回的大海,到達一切相的如意寶洲。 彌勒、無著、世親、堅慧,文殊、龍猛、聖者寂天,金洲之王、吉祥阿底峽師、仲敦巴與三昆仲等,我也分別一一頂禮。 接下來是對傳承上師的頂禮。佛祖圓寂之後,有代代相傳的傳承。比如佛祖圓寂後的第一年,以阿難陀為首,五百阿羅漢對佛經做了第一次結集;在佛祖圓寂一百二十多年之後,在吠捨離又進行了第二次結集;然後再過幾十年之後,做了第三次結集。總而言之,無論是漢傳佛教,還是藏傳佛教,公認的有三次結集,由此佛法代代相傳,直至今日。 節選自夏壩仁波切《修心日光論講記》

0 Comments

總的來說,為了獲得各門知識與技術,我們必須先向這一領域合格、有才幹的智者學習。只有學習我們才會懂,不然難以瞭解。同樣的,修法之前我們必須先學法,老師最重要。

老師光是嘴裡會講是不夠的,他必須是我們的學習榜樣。因此,宗喀巴大師的《道次第廣論》中說“自未調伏而調伏他,無有是處,欲調伏他相續者應先調伏自相續。”學法者的老師不僅會說法,而且要修習所說的法調伏相續,這樣才行。 調伏的情形如廣論所言:“謂若隨宜略事修行,於相續中有假證德名,全無所益。故須一種順總佛教調相續法。”那麼,順總佛教的老師必須具備何等調相續法呢?此即大寶三學。作老師的必須修習三學來達成師資。因此,《經莊嚴論》中說:“知識調伏靜近靜,德增具勤教富饒”等十種標準:第一,實修三學道;第二,修慧之中至少要明瞭人無我、法無我的道理並獲得定解。在這個基礎上,老師要瞭解所講經論的句義,並用正理來證成;要有悲心與利他心;為了利他不計辛勞。 上師是極重要的。佛陀對從毗奈耶依止師到密續金剛阿闍黎之間所有的上師德相都有仔細說明。如薩班所說“事關馬寶等,不大之買賣”等,即使是作現世馬、寶等買賣,我們都要仔細挑選,詢問他人,謹慎小心;“遇法即信受,如狗食不可”,當我們尋找深廣正法、成就今後永久目標的根本時,我們要記得認真觀察一下這位傳法者是否合格,此人所說的法是否符合經論的意趣。如果此人的見地有問題,那是不宜依止的。這是薩班的教導。 在現今時代,如果迎送上師的馬隊車隊人數眾多,此人便是大喇嘛,就算他沒有絲毫教證功德,民眾往往相信這種人。在藏人中,有的善知識功德不可思議,卻連一個弟子都沒有。自己背著行李到集市去的,沒人瞧得上他。而來時風頭十足、耀武揚威的,便算是大喇嘛。 我們往往將有活佛頭銜的視為大喇嘛,對沒有頭銜的則不加看重,這是錯誤的。上師就是上師。除個別有多生修持能力的,其它的如第五世達賴常說的那樣,“我之功德由學而知,不學則不知。”貢唐丹貝凖美也說:“轉世來弘教,應有講修績。” 轉世活佛來弘揚教法的,必須昭示其講修業績才行。只有這樣的上師,才是真正的上師。不然的話,光是掛個前世的虛名是沒有意義的。我們現在大都看重有虛名的人,而對真正合格的善知識不加註意,這是思想落後、這是錯誤。上師是為我們開示正道達到重要目標的人,必須要值得我們信賴。所以,在師弟關係建立之前,互相觀察很重要。 弟子如果想依止一位上師,無論如何先要觀察。常言說,在此人的前面嗅嗅氣味,在背後嗅嗅氣味,應好好嗅一下。有的人一見面對上師裝作畢恭畢敬,過段時間後發現上師有過失,數月數年之後忍不住了,便呆不下去了。所以,一開始便應認真觀察,前後觀察此人有何過失。不管對誰,人前很像個樣子,數月數年之後,在人後數落不是,這是不好的。 因此,我們要小心。常言說仔細觀察最重要。所以,先要好好觀察,要百分之百確定此人不會欺我、是真正的善知識。修密時,要像《事師五十頌》中所說的那樣,在依師法的基礎上聽講正法。但是,除了灌頂與授戒之外,其它一般的佛法討論、聽講,不需要先建立師徒關係。 拜師不要草率操之過急。 以前至尊密勒日巴協貝多傑晚年有段時間在外旅行,作朝山乞食狀,目的是為了接引具器化機。有一次,他像乞丐一樣獨居在一個深谷裡,一位少女見到他後,發願說今後不要像密勒那樣是個窮乞丐。密勒對她說,你縱然發願要生的像我這樣,也生不了哩。證德不是外表上的虛架子,那是內心上的。所以,真正的上師是指具有教證功德氣質的人。 簡言之,我們必須觀察此人是否具備智、成二者功德,揣測他可能有的證德。“有煙知有火,有鷗知有水;具慧之菩薩,以量善了知。”對此人外在的言行舉止不斷地觀察,能稍微揣度他的實情。 1、自作自受,“佛在《百業經》中開示我們:一切善惡業果不會成熟於地、水、火、風四大之上,只會成熟在自己的五蘊、十二處、十八界之上。

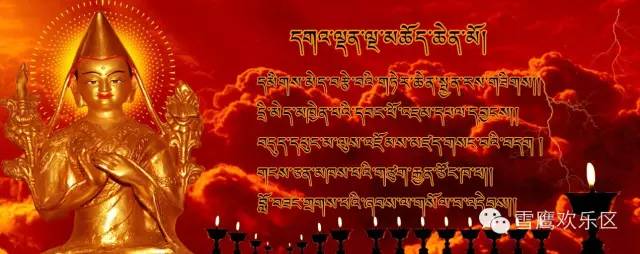

所以我們如今在身心、環境上所感受的一切果報,都必源於自己往昔所造的善惡業,並非神靈、強權或自然力等他法加諸於自己的身心之上,而如今自作的一切,也必將於今生、來生或者遙遠的未來世,在自己的生理、心理、所處的環境上成熟它的果報。” 2、苦樂法則,“不論是凡夫還是聖者,他們身心相續中所有的安樂感受,下至地獄眾生得到一絲涼風的快感,都是往昔造集善業的結果,絕對不會有從不善業產生安樂的可能;相反,眾生相續中所有的痛苦逼迫,上至聖者阿羅漢相續中的苦受,都是往昔造作惡業的結果,絕對不會有從善業產生痛苦的可能。” 3、因微果著,“業的規律就是如此:即使是很微小的善業,也能感發極大的樂果;即使是很微小的惡業,也能感發極大的苦果。在自然界中,諸如桃李等的小小果核,能長出無量的桃李果實,與此外因果相比,內心因果的以小感大,更是極為明顯。” 4、未作不遇,“俗話云:種瓜得瓜,種豆得豆。種豆絕對不會長瓜。如是因才感得如是之果。如果沒有修集能感苦樂的正因之業,就決不可能感受相應的苦樂果報。” 5、已作不失,“我們往昔所造的一切惡業,如果沒有以對治力懺悔,那麼在今生與來世乃至千萬劫後終將感受其苦果,在未成熟之前,絕不可能自動消失。 反之,往昔一切的善根如果未被邪見、嗔心等摧毀,也必將次第成熟樂果。” 因改變了,果自然就變了。 我們經常處在這種狀態中:未得到的東西非常想得到,已經得到的東西非常怕失去。這種患得患失也是一種痛苦。這是因為甚麼?因為有貪心,有吝嗇心。 我們都不敢捨棄。你不怕失去、不怕得不到,心裡的這種障礙就放下了;放下的同時,就能夠擁有了,就不用捨棄了。因為甚麼?真正的福報就在自己相續當中,在阿賴耶識當中。它不是說捨就可以捨掉的。該得到的一定會得到,不該得到的不會得到的;該是你的就是你的,不該是你的不會是你的。 現在你認為自己得到了,其實這些東西不一定是你的,也不一定屬於你的福報,所以沒有必要去執著現有的這些福報。我們作為修行人,不要特地去想這個果。 為甚麼說菩薩畏因,凡夫畏果呢?菩薩不敢種惡因,不敢結惡緣,這是他特別在意的地方。果出現了,能解決的就解決,解決不了的也無法逃避。而凡夫不怕種惡因,不怕結惡緣,只怕感受果報。我們現在不能超越因果,但是可以轉變因果。 怎麼轉變? 從因地轉變。因改變了,果自然就變了。我們生活中有一些坎坷、艱難或痛苦,這時你只想擺脫、逃避是沒有用的。若是通過懺悔,真正把惡因、惡緣消掉了,顯現的果報自然會改變。你要改變這樣的現實,也是要從因上入手,從因地上改變。 你想掌握將來的命運,也是從因上入手,從因上改變。你懂得了因果,懂得了這些道理,心態自然就放下了。沒有必要怕失去,怕得不到。我們現在要做的是甚麼? 就是盡量去種善根、結善緣。作為凡夫,也許很多時候做不到,還會種下一些惡因,還會結下一些惡緣,但是我們盡量去懺悔,盡量結善緣、種善根,將來就好了。真想改變命運,就要這樣改變。這樣才能改變相續,才能改變命運。 如是因如是果,誰造誰受。患得患失、煩惱痛苦是沒有必要的。 2015年12月05日,藏曆十月二十五日,藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師圓寂紀念日。

宗喀巴大師(1357~1419年),法名羅桑札巴,意為“善慧”,藏傳佛教格魯派創始人,“宗喀巴”乃後人之尊稱。傳說他為文殊菩薩轉世,於元順帝至正十七年(1357年,為藏曆火雞年)十月二十五日誕生在“宗喀”,故被稱為宗喀巴。三歲時,法王噶瑪巴遊戲金剛由西藏至內地,見其器宇不凡,即授其近事戒,並賜號慶喜藏。七歲依敦珠仁欽受沙彌戒,於札什倫布薩迦寺修學蓮華部法,盡得奧義。復入雪山苦行數年,又修學迦當派諸教義,並至各地遊學。當時藏地戒律鬆散,宗喀巴遂發願改革,提倡嚴守佛教戒律,後稱格魯派。 宗喀巴提倡般若中觀與秘密金剛乘之融合說,採用原始佛教之乞食方式、座具、服裝、戒律,並戴黃帽,故其派系稱黃帽派或黃衣派。其戒律、德行遍及西藏全土,勢力亦逐漸傳播,而成為後世達賴、班禪喇嘛之源流。宗喀巴曾於拉薩近郊創建甘丹寺,繼令弟子於拉薩附近建色拉寺、哲蚌寺,分揚法化,盡奪紅衣喇嘛說法之席。信徒皆視宗喀巴為阿彌陀佛或文殊菩薩之化身而益加尊崇,一般亦普遍尊之為“第二佛陀”。大師著作極多,共有二百餘種,總編成《宗喀巴全書》流通於世,其中最重要者為《菩提道次第論》與《密宗道次第論》,二書皆有廣略二本,其中《菩提道次第廣論》已由法尊法師譯為中文。 宗喀巴於明永樂十五年(1419年,為藏曆土豬年)十月二十五日示寂(大師生卒年月尚有其他說法,這裡取其流通說法),世壽六十三。藏傳佛教有燃燈節,即為紀念宗喀巴大師而設。因為藏曆十月二十五日是宗喀巴大師圓寂日,而宗喀巴兩大弟子嘉央卻傑和仙欽卻傑又分別於十月二十四日、二十六日圓寂,第二世嘉木樣又是在十月二十七日圓寂,所以有些地方,如拉卜楞寺的燃燈節,雖同樣從十月二十五日開始,但卻延續三天,表示對三位聖者之紀念。 如今有些自稱活佛的人在漢地進行各式各樣的欺騙活動,真的讓人痛心。這樣看來,還不如沒有認證轉世活佛的制度,這樣的制度以後能取消就好了。

佛陀在世時完全是依據三學功德高低進行選舉,沒有說誰是轉世活佛,然後就舉行座床儀式等等....這個習慣過去佛陀在世時根本沒有。如果有可能的話,希望今後不要有這個是活佛,那個又是活佛這樣那樣的說法,應該是誰的三學功德圓滿,誰的聞思修的智慧高,誰具有慈悲菩提心,誰的修心境界高,誰就可以做主持或寺管法主。 如果一個大德認轉生活佛,那應該是法王如意寶認證的活佛,可是大家都清楚,法王如意寶一生沒有認證過一個轉世活佛,在現在看來法王沒有認轉生活佛一定是有深刻密義在內的。其實也是,如果是佛菩薩的轉生,那不認證也會去度化眾生的。 最近有個別活佛的手錶和手機在某些場所里丟失了,說自己的錶和手機多麼名貴,要求賠償等等,鬧得非常丟人,一個普通的在家人都不會這樣的。 現在有些寺廟的主持,明明知道這個人根本沒有文化,並且無惡不作,卻還被認證了轉世活佛,這些人,這樣的做法根本沒有考慮正法,為甚麼會這樣呢?原因何在?完全是過度的貪婪引起的,這樣的行為使得一些對佛法持有正信的在家弟子,忍不住會產生看法和疑惑,指出他們的缺點時,很多人卻說這些在家弟子在破壞佛法、持有邪見,但這些在家弟子說的是有道理的,甚麼是破壞佛法?甚麼是邪見者?就是不信因果不信輪回並破壞教證二法的人是邪見者。現在漢地不要說僧人,連有些覺姆也自稱是轉生活佛、空行母、度母等等,掛著這樣那樣的名號去化緣。 如果你有些錢,辦個活佛證是很容易的事,當活佛證拿到後,再去某些寺廟的主持那裡去弄個寺廟的印章,然後拿去漢地欺騙,這樣的行為較多。 如果一個著名的上師圓寂的話,他的轉世最少有三四個,現在有些偏僻地方的老喇嘛圓寂後,如若沒有人認證,就自己冒充認證那個老喇嘛,這些事都是個別人的過錯行為。 從歷史的角度來講,也有寺廟的主持帶著一大批僧侶去交戰等不好的行為,但這些並不是釋迦牟尼教法的過錯和藏傳佛教的過錯,這完全是個人對佛法的修行不夠,佛法沒有相印自己的心,對世間的愛恨太大了的緣故。 缺點就是缺點,要說出來並要認識錯誤,說出缺點就認識到了缺點,如果認識到了錯誤那就有進步了,好比摔倒在地,再從地上爬起一樣,自己有過錯自己去改。 如今最大的錯誤是這些自稱活佛的人不守持任何戒律及三昧耶,並到處欺騙眾生,反過來如果僅僅是一個在家人在欺騙人,對佛法並不會有太大的影響的。 當前這個時代,駁斥佛法的,誹謗佛法的,誹謗藏傳佛教的人,甚麼人都有,所以自己言行舉止十分重要,要小心翼翼,當然我們絕對不可以歧視這些誹謗佛教的人,要理解這些人,他們一天都沒有好好聞思修行或者研究佛學,就是因為不懂佛理,所以誹謗佛法, 如果這些人願意接受,那就應該慈悲的好好講解佛理給他們。 “活佛”稱呼的由來

佛教自古印度誕生以來,經過二千多年漫長地傳播和發展,由於受語言文字、文化背景、種族民俗、眾生根性等眾多原因的影響,到現在逐漸演變為三大語系——藏語系、漢語系及巴利語系。也就是我們常說的藏傳佛教、漢傳佛教和南傳佛教。 建基於全球海拔最高處的雪域西藏,以藏民族為信仰主體並輻射到青海、甘肅、四川、雲南、蒙古、內地乃至全球的藏傳佛教,以其佛學理論體系完備、兼具大小顯密教法、學修並重次第井然等獨特魅力,而享譽海內外。對於一般人而言,每當聽到藏傳佛教這個名稱的時候,當即浮現在腦海中的詞彙,我想應該大都是“喇嘛”、“活佛”吧?特別是活佛,總是透著一種聖潔、神秘,從而讓人望而卻步,覺得高不可攀。 “活佛”來自藏文“祖古”,直譯漢文應是化身,即轉世再來的聖者或者修行人。在藏文的原義中,並沒有活佛或者“活著的佛”等含義。至於活佛這個詞具體肇始於哪本漢文文獻,筆者不得而知,但內地常把心地善良、救人於水火之中者稱為活菩薩。而藏傳佛教這些轉世再來的祖古,大都是佛菩薩或者修有所成的大修行人,或許由此把祖古稱為活佛。據說在一些信仰藏傳佛教的清朝皇帝文書及賜予西藏高僧的印章中就會發現活佛字樣,由此看來,活佛的稱號已由來已久。或許最初的活佛稱呼,就來自皇帝的冊封。 活佛不一定都是佛菩薩 自活佛轉世制度誕生於嘎舉派以來,到目前為止,各教派大大小小的轉世活佛何止千萬。雖然活佛中不乏佛菩薩的化身,但也不盡然。這些活佛大致可以分為三類:佛菩薩化身、轉世修行者及宗教情感需要。 第一類是佛菩薩的化身。譬如著名的班禪、大寶法王、達賴等大活佛,他們一般都被認為是各種佛菩薩的化身。由於這些活佛其本質都是佛菩薩,只是為了救助輪回中的眾生,才循自本願不斷轉世。這些活佛是真正意義上的活佛。 第二類是轉世修行者。佛教認為,成佛並非一件簡單的事情,大乘的成佛之路十分漫長,甚至以無數世或大劫來計算。這些活佛或許還沒有獲得很高的證悟,但由於他們已經有相當的修持,可以憑藉願力及修持力而轉世為人繼續修持。因此,也算是非常好的活佛。 第三類是宗教情感需要而產生的活佛。有時候,由於各種原因,無法覓得某活佛名號的真正轉世者,或者地處偏遠地帶的寺院,為了滿足當地信教群眾的信仰及情感需求,也為了輓救當地寺院逐漸沒落的需要,會找尋一位相對各方面都優秀但不是真正轉世的靈童來繼承某活佛的名號。這些活佛如果有機會接受好的學修教育,也一樣可以成為好的活佛。否則只能在家鄉寺院,作一些念經超度等佛事而度餘生。 保持佛法傳承清淨:活佛轉世制度的宗教作用 佛教不是原始的自然崇拜信仰,也不是純理論化的哲學思想,而是通過聞思修這種以理論指導實踐,最終達到直覺體驗真理目的的宗教。佛教非常重視師徒間的傳承,尤其是藏傳佛教,上師是被視為佛菩薩的具體代表來尊敬的。佛法的傳授,也必須是師徒間的口耳相傳。沒有經過上師傳授,獨自研習佛經典籍,佛教不認為會真正理解經典的內含奧義,更認為這種自學自修,根本不會獲得任何內在的證悟。所以在藏傳佛教講經及灌頂傳法時,上師都有交待所傳佛法的來源及傳承情況的傳統,以確保讓學習的人瞭解所學教法傳承的絕對可靠。 佛法在上千年的流傳中,由於各種原因難免會流失一些傳承。雖然這些教法的經典文字還保留著,但由於此教法的傳承——即活的法流、法脈已經喪失,因此,也不會有人去學習和修煉。他們知道無論如何努力勤奮地修持這些失去傳承的教法,也不會產生一絲毫的效果。藏傳佛教重視傳承的程度由此可見一斑。 活佛轉世制度,從某種意義上說,卻可以最大限度地、有效地規避這種傳承流失的風險。當一位高僧活佛圓寂後,他的弟子會找尋活佛的轉世,然後把從上一世活佛學到的所有傳承教法,再傾囊相授給活佛的轉世。如此以來,只要這位活佛的轉世不斷延續,那麼他所擁有的佛法傳承也不會遺失。後來格魯派的達賴、班禪兩大轉世活佛間互為師徒,應該也是基於這個緣由。故此,保持佛法傳承的宗教作用,也是活佛制度產生的一個不可忽視的方面。 活佛的教育:藏傳佛教的獨特僧教育 藏傳佛教忠實地繼承了印度大乘佛教的顯密學修傳統,創建了一套行之有效、獨具特色的藏傳佛教教育制度。一千多年來以寺院為中心、僧人為主體的藏傳佛教教育,在藏區和信仰藏傳佛教的各少數民族地區,擔負著傳播知識、培養人才、繼承和發揚佛教及民族傳統文化的主要任務,在培養造就宗教和社會各類人才,傳播藏傳佛教文化,提高信教民族的思想道德素質,創建社會精神文明,為全人類精神文明寶庫增添優秀成果等方面做出了具有重要意義的貢獻。其中許多成功的經驗不僅對佛教的教育,而且對整個人類的教育和智力開發也有著深刻的啓示和重要的參考價值。歷史上著名的高僧活佛,就是在這種教育體制下培養出來的。 據西北民院博士生導師多識活佛總結,藏傳佛教僧教育有以下三個特色: 首先是博聞強記:無論是以學習經論哲學為主還是以實踐禪修為主的寺院,都十分重視經文的背誦。前者需要背誦五部大論原文及相關註解,否則無法在答辯考試中應對自如;後者需要背誦各種法事及本尊、護法儀軌,在經堂誦經不允許攜帶經本入內,全靠背誦。所謂“溫故而知新”,在中國古代傳統儒家學堂也採用類似教育方法。據史料記載,宗喀巴大師從小養成了每天早晨黎明至日出背熟17頁經文(約1萬字)的習慣,有一次給1萬多僧人開講經論17部(約20函),偈頌、疏論按原文一字不漏,靠背誦經書講解,共講了3個多月,是宗喀巴的四大奇跡之一。20世紀三四十年代,拉卜楞寺的努古活佛取得了背誦經論64函(約計1900萬字)的優異成績,曾傳為佳話。背誦是藏傳佛教的優良傳統。 其次是精審細辨:辯論是運用邏輯推理和思辯規則對各種問題進行思辯推理、加深認識、得出合理的結論的一種認識方法。運用辯論的方法對培養邏輯思維能力、敏捷的頭腦反應能力、準確流利的語言表達能力具有非常重要的作用。活佛及僧人入學後的前3年,要集中精力學習辯論規則和方法,通過辯論實踐,熟練掌握辯論技巧,提高邏輯思維能力,在此基礎上進入因明、般若、中觀、俱舍等經論學習。 在學習過程中自始至終採取思辯推理的方法。每一個法相概念,每一個命題和理論觀點,每個結論和論證過程,都要一一思辯推論,對每個問題的瞭解達不到精細入微絕不罷休。這種辯論方式,不但有利於深透掌握理論原理,而且對培養邏輯思維能力,提高精細敏捷的認識和思辯能力具有非常重要的作用,也有利於激發學員的學習熱情和探討問題的積極性。 最後是學修結合:佛教是重實踐不尚空談的宗教,學習理論知識的目的完全是為了指導修行實踐。藏傳佛教反對輕視經教的盲修瞎練,同時也反對不與修行實踐相結合的純學術作風,在學修的實踐中創出了一條自己的道路。在學修結合上主要有兩種類型:一種是學修並進,一種是先學後修。學修並進就是採取邊學邊修,學一點用一點,使學問和修煉同步增進。先學後修是第一階段集中精力學習經論,提高思想認識,打下堅實的修行理論基礎,第二步轉入修行階段,把修行和弘法利生事業緊密地結合在一起進行。 但學習和修行分階段進行,並不是集中學習期間沒有實修項目,恰恰相反,在集中學習期間除了有行為道德方面的嚴格要求外,還有許多規定需要完成的修行項目。在集中修行階段也不是不看書學習、不研究理論。這體現了藏傳佛教中流行的聞思修全面結合的循序漸進的一種學修模式。 文:曲世宇(甘肅藏人文化發展促進會副秘書長) 三界五趣的所有眾生,都有佛性,只要因緣具備都可以成佛——這是以《妙法蓮華經》、《大涅槃經》等經論為主的中觀學派的觀點。

佛陀在2500多年前於菩提樹下成佛後,說的第一句話就是:“奇哉!奇哉!一切眾生皆具如來智慧德相,惟因妄想執著而不能證。若離妄想執著,則無師智自然現前。” 這是佛陀用遍知一切的智慧觀察後所發出的驚嘆。他發現,包括螻蟻在內的所有眾生,都有如來藏佛性,都具有無限的可塑造性。如果能遵循佛法的慈悲及智慧之道修持,逐漸消除無明的習染,最終完全有可能跟佛陀一樣,證悟佛果。 即使是假法王、假活佛、騙子以及惡人,也都有佛性,只不過由於我執煩惱——貪婪、忿怒、愚蠢等負面情緒的驅使,背離良善,墮入罪惡的深淵。但根據佛性理論,他們並非本質如此,只是受負面情緒以及環境影響造成的。只要克服慾望,追求良善與真理,一切都會改變。所謂“放下屠刀,立地成佛”! 在主張一切法都沒有固定本質的中觀思想中,是絕對不會允許三乘究竟、五種性決定學說存在的。從本質空性的角度而言,心、佛和眾生三者沒有一絲差別。雖然眾生的心識受到無明的雜染,但就如被污染的水一般,只要通過種種手段和辦法去除雜染,便可以還水的清澈本質。 在佛教中,常常以金礦來比喻眾生,以純金來象徵佛陀。只要通過“切磨煉”等煉金程序,便可去除金礦的雜質,焠鍊為真金。多識仁波切引用彌勒《寶性論》,以九種比喻說明瞭眾生的受染心: (1)被蓮花包著的人們看不見的佛像。 (2)蜜蜂腹中藏的蜜汁。 (3)被糠皮包裹著的精米。 (4)掉在糞坑里的金塊。 (5)藏在地底下的寶藏。寶藏沒有開發出來以前,地上的眾生仍然受窮,一旦發現地底下有寶藏,開發出來的時候,馬上就會變成富翁。 (6)可長成大樹的小小的樹種。一粒小小的種子,如果種在地裡可以變成大樹。 (7)破衣裹著的佛像。沒有顯現,不被人重視。 (8)貧婦腹中的轉輪王。很窮的婦人懷著轉輪王胎,一旦轉輪王生出來,馬上變為轉輪王的母親,成為顯貴。 (9)泥模中的金佛。泥模子沒有打開,只是泥塊,打開泥模子,金光燦爛的佛像就會出現。 這九喻比喻眾生的如來藏佛性。修行猶如剝去蓮瓣取佛、如殺蜂取蜜、如剝糠取米、如糞坑取金、如開發地下寶藏、如育種成材、如去衣得像、如貧婦生轉輪王變得大富大貴、如打碎泥模顯現金佛。 這種一切眾生都有佛性,將來都有可能成佛的思想,是佛教主張一切眾生平等,甚至跟佛陀也平等的理論基礎,它徹底顛覆了所有的階級、等級觀念,打破了神尊我卑的不平等條框。人們不需要對神靈卑躬屈膝,不需要上帝的恩寵,只要自己努力,便可創造超越三界的奇跡。 一切眾生都有佛性,佛法最終只是一乘——大乘的觀點,是大乘佛教終極的理念。佛陀在臨近涅槃前講說的經中之王《法華經》中,重點宣說了這種思想。小乘的羅漢、辟支佛,不過是成佛前的驛站,在養足精神後,必定會踏上成佛的征途。由於《法華經》宣說了匯三乘於究竟一乘的觀點,所以被佛教界賦予了“了義經典”、“經中之王”、“成佛的法華”等殊榮。 活佛坐床的程序 經過系列尋訪程序,最終確定轉世活佛身份並剃度後,接下來就是坐床儀式了。坐床後,方正式繼承前世活佛的名號,成為具有轉世身份的祖古——活佛。通常情況下,在確定轉世靈童後、坐床之前,要正式通知靈童的父母等親人。在全民信仰藏傳佛教的藏族人中,大都會在接到通知後非常高興,為自己家中出現轉世活佛而倍感榮耀,認為是自己修善積福的果報,很樂意讓孩子出家。只有極少數人家略感不捨,但最終亦會同意。 坐床的地點一般都在自己的寺院,如噶瑪巴活佛在楚布寺坐床,嘉木樣活佛在拉卜楞寺坐床等。 正式坐床那天,寺院的僧眾們從清晨就開始忙碌起來。首先將寺院、大殿、法座等打掃潔淨,用白灰在活佛必經的過道畫上祥雲等吉祥的圖案。此時在寺院內外已經擠滿了來自各地參加坐床典禮的信眾,人們手持潔白的哈達,駐足凝目,虔誠地期待活佛的到來。一切準備妥當後,轉世活佛在僧人們的簇擁下,在各種法器齊奏的宗教音樂聲中,緩步進入措欽大殿。先是禮佛三拜,然後登上大殿法座。接著僧俗大眾頂禮活佛,誦念吉祥經文。僧眾代表向活佛敬獻代表佛陀身口意的佛像、經書及佛塔,如果是格魯派活佛坐床,有的寺院還會進行一些辯經表演。當這一系列儀式結束後,最後的儀式就是活佛為僧俗大眾摸頂祝福,由於人數眾多,這道程序往往會用幾小時甚至更久的時間。幾乎所有的活佛坐床儀式大都如此,但如果是達賴、班禪、噶瑪巴等大活佛坐床,中央政府會派人主持,並講話、頒發中央政府認命的活佛證書。 活佛坐床:前世活佛名位的繼承儀式 轉世活佛剃度出家後,雖然標誌著他成為一名僧侶,但尚不能確認為真正的轉世祖古。正如深奧的藏傳佛教中觀哲學所認為,一切事物在依賴各自條件下,尚需人們賦予它特有的概念,比如對於一個瓶子來說,雖然質地、形狀都已完具,但若無人們給它起名為“瓶子”,那麼並不存在“瓶子”。轉世活佛也是如此,雖然經過各種程序確認是前世活佛轉世再來,但若不經過坐床儀式,他仍然無法繼承前世活佛的名位。因此,坐床儀式,是活佛轉世後確認轉世名位的關鍵。 活佛,特別是大活佛的坐床儀式是極為隆重的。1992年9月27日,十七世噶瑪巴活佛在楚布寺舉行了盛大隆重的坐床典禮。有來自世界數十個國家及港台地區的嘎舉派寺院、禪修中心及各教派代表前來參加慶典,國內外僧俗群眾人數多達數萬人。 首先國務院宗教局局長向第十六世噶瑪巴的轉世活佛鄔金欽列多傑頒發了國務院的《活佛認定批准書》,正式批准為第十七世噶瑪巴大寶法王活佛。噶瑪巴接受證書後雙方互獻哈達。 相關連結

http://zt.tibet.cn/t/2005focus2/index051201.asp 聽到有人稱呼我活佛、仁波切、甚至法王時,我很痛心。

以前在藏地,只有真正能夠利益無量眾生的才有資格被稱為法王、活佛,絕不是一個普通生命的轉世就能被稱為活佛、法王。聽到有人隨隨便便就使用法王、活佛的稱號,我感到藏地以前非常非常好的傳統被破壞了。 剛接觸漢族居士的時候,很多人說我是黃財神的化身。我聽了很驚訝,從來沒有哪位大成就者認證我是黃財神化身,再說我從小到大都窮得很,七八歲之前沒穿過像樣的衣服,後來離家求學也經常要靠上師、道友接濟,像我這樣怎麼會是財神的化身?我百思不得其解,後來想到,也許因為我在喇榮五明佛學院協助法王如意寶管理財務,居士們便「封」我做了黃財神。 傳統上,西藏認證活佛、化身等有嚴格的程序,對認定人的資格要求也很苛刻,不是隨便什麼人簡簡單單就能認定的。 活佛轉世是為了更好地利益、引導眾生趨向解脫。西藏認證活佛的傳統是為了保證已經證悟的修行者的智慧心能夠生生世世地傳遞下去,並且可以在繼承前世的聲名和事業的基礎上,更加順利地開展這一世的弘法利生事業。 一些人聽說我是「活佛」,就對我很熱情,還問我會不會飛。我想就算我會飛,你們也不要因為這個而向我頂禮、跪拜,會飛的不止我一個,扎西持林上空很多鳥也都在飛。 你們願意親近「活佛」我不反對,然而與其抬頭仰望「會飛的活佛」,不如低頭謙遜、誠實地修行。學佛是學習佛陀的智慧,不要迷信神通而不信智慧。 法王如意寶起初只被稱為「色達堪布」,後來藏地公認的高僧大德和第十世班禪大師在給法王如意寶寫信時稱法王為「聖者法王」,法王如意寶認為這些高僧大德這樣稱呼他可能有甚深的密意,才接受了這樣的稱號。 我不是仁波切,不是法王,不是活佛,除了法王如意寶授予我堪布學位外,其他頭銜我都沒有。我只是喇榮五明佛學院一個授課堪布,一個普通的出家人,比較「真」的出家人,沒有大家所說的那些功德,我的心願就是讓你們得到很多利益。 ——希阿榮博堪布 “法王”這個稱呼詞彙最早出現在佛教經典中,本意是對佛陀智慧和功德的讚譽稱呼。如佛陀在《妙法蓮華經·譬喻品》中說:“我是法王,因為對於一切法都獲得了自在;為了讓一切眾生得到最安穩的利益,所以我出現在世界。”在《無量壽經》中也說:“佛陀就是法王,因為所證功德屏蔽了其他菩薩、羅漢等眾聖,是一切天人之師,能令眾生獲得適合自己時機的利益。”

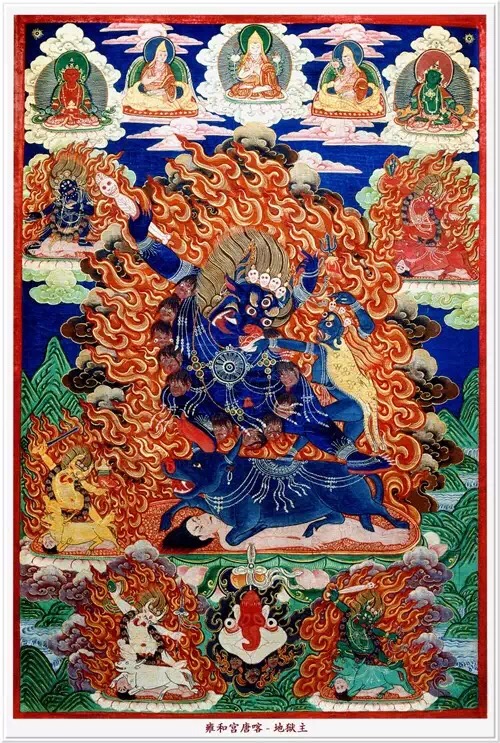

還有的經典中,論述了十地菩薩被稱為法王子,意思是即將成佛。就像如果國王是法王,那麼即將繼位的太子,就是法王子一樣。 在藏傳佛教中,掌管業果冥界的文殊菩薩化身閻羅王也被稱為法王,閻羅法王是懲惡揚善的使者,是斷惡修善的激勵者,也是眾生生命的裁決者。 除此之外,藏傳佛教中被尊稱為“法王”的人也只有那麼少數幾個,譬如格魯派的甘丹赤巴金座法王,寧瑪派的敏珠林法王,薩迦派的薩迦法王以及噶舉派的大寶法王。這些都是各教派的掌教者,所以被尊稱為“法王”。另外還有一些歷史上皇帝的封敕,如格魯派色拉寺的大慈法王就是明皇帝冊封,達賴、班禪法王等等。 佛陀之外的法王稱呼,都有其佛教以及歷史淵源,並非隨便一個人就可以稱為法王。在當今群魔亂舞的亂世,各路小妖、牛鬼蛇神都自稱為法王,在佛教眼中,都是濁世更濁的亂象。藏傳佛教各派中學問、道德、修證以及口碑極好者,也都沒有法王稱號。 無論是默認別人對自己的尊稱還是騙子們的自吹自擂,除了讓內行人恥笑以及外行人看熱鬧外,等來的,可能就是真正的法王——閻羅法王的催命召喚! |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed