|

在這裡簡略地說說「五道」、「十地」的斷證功德。

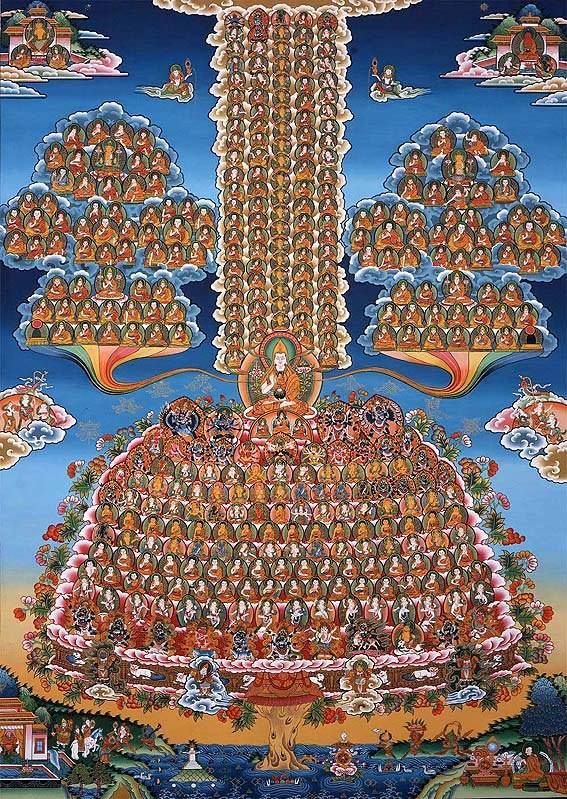

大乘資糧道獲戒行清淨,而生非造作利眾菩提心,加行道獲得九住心,達到世間禪最高境界;見道破除一百二十種見惑,獲得見性真智,其第二剎那進入破俱生惑一地;二至四地破除俱生惑十六種煩惱障的粗分二十七份和俱生所知障一百零八種粗分;五至七地破除細分二十七份和所知一百零八種細分;八至十地破除最細分煩惱障二十七份和所知障一百零八種最細分。 證悟功德共分七類: 第一類——般若蜜多心增長;一地獲得殊勝施捨般若,能施捨生命肉體;二地獲得淨戒般若,雖在夢中也不犯戒,身生戒香;三地獲得忍辱般若,雖被割肉斷肢,也無嗔恨心,在三地還自生五眼六通的神通;四地至十地獲得精進、禪定、勝慧、方便、願成、勝力、聖智等般若而具有相應徵兆。 第二類——十二種殊勝功德:在一地:(1)一剎那見百佛;(2)一剎那得百佛加持;(3)一剎那遍行一百佛國;(4)一剎那能用自身光照亮百佛世界;(5)一剎那震撼百世界;(6)一剎那能住世百劫;(7)一剎那能知過去百劫、未來百劫之事;(8)一剎那能入一百個定境;(9)一剎那能開示一百個法門;(10)一剎那能度化一百眾生;(11)一剎那能同時化現一百個身相;(12)一剎那化現的百身,各有一百化身相隨。進入二地時:這十二種功德增加到十倍,即一剎那見千佛,一剎那化現一千個身相等等。進入三地時每剎那增加到十萬倍;四地百億倍;五地千億倍;六地十萬億倍;七地千萬億倍;八地十二種功德增加到三千大千世界微塵數,等等。 第三類——轉世特點:一地菩薩轉生贍部洲鐵輪王;二地轉生統治四大州金輪王;三地轉生三十三天天主因陀羅……七地轉生他化自在天天王等。 第四類——行持特點:一地獲得見性真智而行持三學;二地獲得增上戒學;三地獲得增上慧學;五至七地獲得殊勝慧學等。 第五類:後得境界:一至十地後得智境各有不同,如一地獲得法無我遍及一切見;至八地獲得無分別自在及住佛國淨土自在等。 第六類——獲遍淨層次:一地獲得十種遍淨,即:無緣增上心遍淨,無相饒益心遍淨,無緣生平等心遍淨,三輪皆空遍淨,無慢親近善知識遍淨,不見法而覺法遍淨,不戀家喜出離遍淨,不見相而欲求佛陀相好遍淨,不見法性分別而解釋法相遍淨,不見語言相而說真實詞遍淨等。遍淨境界,逐地提高,二地得八種遍淨;三地得五種遍淨;四地、五地各得十種遍淨;六地得十二種遍淨;七地得二十種遍淨;八地八種,九地十二種遍淨。 第七類——是各地夢中境相。 要想詳細瞭解五道、十地的斷證功德,要閱讀《現觀莊嚴論釋》和《入中論釋》。漢譯有法尊所譯《地道建立》和隆果所譯《現觀莊嚴論釋》等。 文:多識仁波切 圖 : 資糧田

0 Comments

在台灣法鼓山與果東方丈座談會上的講話 今天到了慈悲道場,我們佛教主要講的就是慈悲和智慧。 過去說漢地五台山是文殊國,漢人特別聰明,就因為漢地是文殊的化地,而我們藏地是觀音的化地,所以,過去歷史上吐蕃國王都是觀音的化身,包括歷代達賴喇嘛都是觀音的化身。我們藏地從小孩到八十歲的老頭都念六字真言。 歷史上我們青藏高原是很野蠻的,為了化度眾生,就用觀音法。布達拉宮前面有座山上,那是最早出現六字真言的地方。(藏地)譯經開始的時候是吞米桑布扎,一個松贊乾布的大臣,被派到印度去留學,回來以後造了藏文。造了藏文字以後,第一次翻譯的就是21部觀音經典,所以我們藏地對觀音有特別的感情。 藏傳佛教把南海觀音叫度母,因為她是女身。觀音本來是男身,佛教里的觀音是男身。這裡我看到的觀音像也是男身、男相。色界天沒有男女的分別,四臂觀音啊、千手觀音啊,這些都是男相,唯有南海觀音是女相,我們藏傳佛教叫做度母,是觀音的淚水化成的,因為他看到六道眾生很苦,經常流淚,觀音的淚水形成了一個淚水池,結果當中生起了一尊佛像,就是度母。我們是這樣說的。 度母、觀音是藏傳佛教主要的本尊,最普及的是觀音法,人人都會念六字真言。我們一般的習慣是不做皈依儀式,很少有皈依儀式,因為整個民族是信佛教的,廣大的農村、牧區一般地不行皈依儀式,生下來就是佛的弟子,所以,度母、觀音法最普及。 後來藏傳佛教又稱蒙藏佛教,因為蒙古人從忽必烈的時候開始信仰藏傳佛教,那是薩迦班智達和八思巴在蒙古推廣佛教的結果。蒙古人信度母的最多,度母屬於觀音類,屬於觀音法系,是蓮花部的。一般的事部本尊分三類:金剛部、蓮花部、佛部。觀音是屬於蓮花部的,手持蓮花,當然各個佛坐的也都是蓮台。蓮花是出污泥而不染的象徵,另外蓮花還代表慈悲心—--蓮花很美,就是代表慈悲心。蓮花部的佛是阿彌陀佛,所以我們超度亡靈的時候,一般念的都是觀音,超度去的都是西方極樂世界。蓮花部的佛是西方極樂世界的阿彌陀佛,蓮華部的主尊是觀音,金剛部的主尊是手金剛,所以,我們的觀音法是很普及的法,人人都念六字真言。 六字真言念了以後,奇跡也很多,比如,念夠一億時就長出來新牙。兩三年前去世的天祝縣一個政協副主席,一輩子念觀音咒,他到南海去朝聖的時候,在池子里看到觀音顯像。他念夠了一億觀音咒的時候,生了兩個牙齒,新生的乳牙。 我的一個弟子,是蘭州農大的女教授,她念了一個億,最後她生病胃癌,她說根本沒有痛苦。她檢查出來後,她的兒子叫母親住院,她不想住院,她說根本沒有痛苦,照樣吃飯。這個就是奇跡。 青海過去30年代,有一個女的,生下來就是盲人,是胎里帶的盲人,她就念六字真言,20幾歲時,念到了一個億。這時候她出現了神通:取水砍柴不需要人幫忙,能夠獨立生活,而且別人一到她的房子里,甚麼都不需要說,她就知道他得的甚麼病、該吃甚麼藥,就像有眼睛的人一樣。這是我們親自經過的。 我曾經寫過一篇論文,說的是,我們藏漢兩個民族的主要紐帶是佛教。我們文化不同、語言不同、文字不同,但有一個共同點—--佛教,佛教把我們漢藏兩個民族聯繫到了一起。過去藏漢兩地歷代都是通過佛教領袖聯繫的,乾隆皇帝在熱河修布達拉宮,達賴喇嘛的宮殿。達賴喇嘛有很高的地位,有這麼大的金印、有金冊,現在在故宮里可以看到。達賴喇嘛、班禪喇嘛到北京城時,不從城門進,因為城頭上有人,駐守著軍隊,而是搭天橋,用黃轎抬著進城,是這樣的待遇。 所以,藏傳佛教在元朝、明朝、清朝三代,特別是元朝、清朝,是國教,皇帝、大臣都信仰藏傳佛教。北京城裡有兩座藏式的白塔。有一個人寫的一個調查稱,漢地的北京、南京、天津這些地方,過去曾有300多座藏傳佛教的寺廟。明朝永樂皇帝曾請宗喀巴到南京去,但宗喀巴年紀大了,50多歲,就派他的大弟子帶著宗喀巴寫給永樂皇帝的信去了。明朝還出版了藏文的《大藏經》,藏文的《大藏經》最早出版是在永樂年間,即南京版的《大藏經》,後來清朝的康熙、乾隆兩代都有藏文《大藏經》,前後兩版。目前藏文《大藏經》一共有13種版本,最早的三個版本都是皇家出的—--永樂版本、康熙版本、乾隆版本。 我昨天講了,藏、漢佛教都是佛的弟子,信仰的佛祖是同一個,三藏—--我們的課本是同樣的,只是因為語言不同、文字不同、習慣不同,形成了各自的應機說法。佛教是大方便,漢地形成了漢僧的服裝風格,藏地形成了穿紅色袈裟的風格。所以,我們漢傳、藏傳應該是親兄弟,我們沒有甚麼隔閡,應該互相尊敬、互相學習、取長補短、加強團結,這是很重要的。 我們藏傳佛教在朗達瑪滅教的時候,有四個僧人從蒙古跑到青海,準備給青海當地的一個僧人拉欽·貢巴繞賽傳戒,其中一個是刺殺了朗達瑪的僧人阿隆華敦,所以他就不能傳戒了,只剩下三個僧人。僧人受沙彌戒、比丘戒的時候,最少要有5個比丘擔任戒師,當時我們藏傳佛教只有3個比丘,所以請了兩個漢傳佛教的比丘,共同傳戒,從而開創了後弘期。藏族僧人是不准穿黑的,但可以穿藍的,每一個僧人的坎肩上都有一塊藍布包邊,就是代表傳戒的漢僧法師,所以,我們藏漢佛教有著很親密的歷史關係。 文:多識仁波切

圖:法鼓山 果東方丈與多識仁波切 文字整理:殷軍 攝影:楊子慧攝於2017年12月11日,法鼓山 這次首次來到台灣,和老師們見面,學術交流,我感到非常高興。 我是從六歲進寺院學習藏傳佛教文化 —-- 藏傳佛教十明學科、顯密經典,一直學習了一輩子。我現在 81 歲了,我在學校裡任教有 60 年的教齡,主要是教藏語語法、藏語詩學、修辭,還有因明學,就是藏傳佛教邏輯,還有藏族古典文學。我們學校裡有個博士點,研究方向是藏傳佛教與藏族文學,我帶博士生,主要就是這兩個方向,一個是藏族文學,另一個是藏傳佛教。 藏傳佛教有十明學科,包括梵文、藏文、語言學、修辭學、因明學、顯密佛學理論。顯宗主要是三藏的內容,概括成五論,就是《量論》,也就是認識論,包括因明學在內。第二個是般若學,就是三藏經典裡頭的大小般若 17 經。我們沒有長般若,藏文中只有 300 卷,算是中般若,玄奘法師翻譯的 600 卷,是長般若。我們把 300 卷《般若經》一直到《心經》,分為長般若、中般若、短般若,一共是 17 經,我們寺院上一般學 4 到 5 年。因明學 4 到 5 年,般若學是 4 到 5 年。然後是中觀學,學習龍樹的《中論》和月稱的《入中論》為首的經論,學 2 年。第四種是《俱舍論》,《俱舍論》是佛教知識寶庫,百科全書式的理論,包括大乘、小乘的一些基本知識都在內,我們一般在辯經院學習 4 年。第五個是律學,戒律學,學習 3 到 4 年。一般的辯經院的課程安排是這樣的,十多年學習成績合格者,可以取得格西的學位,相當於博士。取得了顯宗學位以後,進入密宗院學習 3 到 4 年,成績合格者取得密宗博士學位。我們藏傳佛教正規的課程是這樣的。其餘的文化課,包括梵文、文學概論、詩學、修辭、辭藻學等等,還有天文曆算、藏醫醫學、歷史文學包括在內,叫做十明學科。一般的佛教知識分子、善知識都要學習和掌握這些課程。 在文學上,藏族還翻譯了許多印度作品,如《釋迦牟尼傳》,講他的因地生平。這樣的傳記大約有一百來種,都是以詩的體裁來寫的。其中,很有名的馬鳴大師以釋迦牟尼前世的轉世生平為題材寫的詩就有 34 品,還有一個大詩人寫了 100 品。另外,藏族譯師還翻譯了黑女奴( 迦梨陀娑 )的《雲使》,一部很有名的印度古典詩作。其他的,大藏經裡像《賢愚經》這樣的經典有三部,三函,主要是佛教故事。此外,我們的《大藏經》有 330 多函,一函相當於 30 萬字, 330函就是所謂的《大藏經》。 除了這個以外,我們藏族、蒙族歷代的大學者寫的(藏文)文集有 10 萬多函。大概 “ 五·四 ”之前,我們比漢文資料要多, “ 五·四 ” 後出版的漢文資料很多,但 “ 五·四 ” 前藏文的木版書可能超過漢文資料。現在藏文書的總量,美國的金·斯密斯電子版文書大概收集了有 350 集,這個還不包括所有的書。大藏經裡頭的佛經(《甘珠爾》),不包括歷代大師的著作,共有 103 函,其中密法部分占到 51% ;《丹珠兒》,就是那爛陀歷代以 17 個大師為首的印度佛教學者所寫的著述、註釋佛經的資料,大概有 230 函。 230 函裡,我統計了一下,密宗方面的資料佔 70% ,這個就決定了我們藏傳佛教的性質是顯密雙學雙修。 藏傳佛教有兩個系統,一個是禪修系統,主要是修禪;另一個,格魯派、早期的薩迦派,被稱作是學術性的宗教,做學問、研究學術。格魯派是學術性的宗教,現在西方的研究者就是這樣分的。我們大部分時間都是在研究學問。以前,世界上最大的寺院可能是蒙古的: 30 年代以前,布里亞特那裡有一個喇嘛寺,僧人占到將近 15 萬,這個是很大的寺院。我們西藏最大的三大寺中,哲蚌寺是 7000 多人,色拉寺是5000 多人,甘丹寺是 3000 多人,總共就 1 萬多僧人。 藏語分三個語系,即三個方言區 —-- 拉薩方言、康巴方言和安多方言。整個兒大藏區除了衛藏,還包括了西康,即四川的康巴、阿壩等地區;還有安多,包括川東、青海、甘肅南部的甘南和甘肅北部的華銳等地,叫安多。各方言不同,互相聽不懂,只有個別的詞可以聽懂,大部分的詞都聽不懂,拉薩藏語和康巴、安多的藏語就是這樣的關係,就像漢語裡頭的廣東粵語、浙江話、北京話這樣的區別。 我們的文學分古典文學和現代文學,其中傳記文學非常發達,每一個法脈的傳承祖師、每一個轉世活佛的每一代,都有一個傳記,所以傳記文學很發達,而漢族沒有那麼多的傳記文學作品。 藏族文學包括詩、散文、小說、戲劇等。我們有八大戲劇,就是藏戲。還有詩,寫下的讚文都是詩體。比如,宗喀巴大師是著名的佛教學者,他也是有名的詩人,他寫了很多讚詞,佛陀以及歷代祖師的讚詞,其中有四大贊非常有名,是雪域的代表性詩人。在藏族歷代的宗教界中,這樣的學者兼詩人、文學家、歷史學家很多,比如五世達賴喇嘛寫的西藏宗教史,其他學者寫的社會歷史、文化歷史、宗教歷史等,有很多。 現在世界上的敦煌學中,研究藏文古文字的也很多,敦煌石窟洞裡藏有八世紀以前的藏文古文字。英國人、法國人過去從敦煌拿走的資料很多,我們學校把法國圖書館的影印本、還有英國圖書館的影印本蒐集起來,這幾年出了十多本大本子,還沒有出完,這也是敦煌學研究的一個項目。 我們學校也有現代(藏族)文學研究。所謂現代文學,就是解放以後, 1949 年以後所寫的詩詞、小說、散文等,但不多。現代藏族文學有兩種,我們現在的藏族文學家、詩人中,有用漢語寫的,也有用藏文寫的;我們研究藏傳佛教和藏族文化也有兩種體系,有漢語體系的,也有藏語體系的。我們學校是雙語教學,給學生們開的課程,一般的有文學概論、古典文學、現代文學。我們現在藏文學系存下的課本中大概收有 300 多篇作品,都是歷史上一些著名的著作,歷代著名的大師每個選一兩篇,都是代表作。 中國的藏學研究裡面主要分藏傳佛教研究、藏族文化和歷史研究,主要是這兩種。北京的中國藏學研究中心以研究歷史為主,其他的各學校都有各種課題,中央民族大學、西北民族大學、西藏大學,還有青海大學,四川有成都的西南民族大學,陝西有鹹陽的西藏民族大學,這些學校一般都是以研究文學為主。我們西北民大有理科,理科裡頭有藏文數學、藏文天文等學科,用藏文教學。另外,西藏、青海都有藏醫大學,整個藏族醫學方面有很多資料,其中四部醫典都已經翻譯成漢文了。 今天我就介紹到這裡吧。下面大家提些問題,我給回答。 問 答 問1:仁波切好!我是德國波恩大學的西藏學博士。剛才聽到仁波切講的西藏的十明學感到非常開心,因為我們以前在學校就需要學這些內容。所以知道在西北民族大學裡面,目前還繼續有這樣的傳統文化的教育,是一件令人非常歡喜的事情。因為今天的主題是有關文學方面的,剛才仁波切也提到一些屬於現代的文學跟古典的文學,現在也有一些受過訓練的年輕的學者,他們會用藏文,甚至也會用中文來寫一些文學作品。不知道仁波切對目前這些新近層出的文學作品,它的品質跟古典的文學相比,您有沒有想要評論的地方? 答:現在年輕人都是走的現代思維,仿照一些外國文學寫一些東西,詩好像都是散文詩,沒有嚴格的格律。過去藏語上寫的都是嚴格的格律詩,現在年輕人寫的都是長長短短的句子。這個都在探索中,現在還沒有成熟。年輕人一般都在探索寫新的東西,詩啊,文學啊,都是這樣。 插問:那是不是比較傳統的,很嚴格地按照辭藻學、詩學的規則寫出來的這種文學,目前只能在寺院的教育裡面維持了?聽起來好像讓人有點危機感,好像未來沒有那個傳承了? 答:現在課本的上傳統的名著,大家都在讀、學,有的人也在寫傳統的格律詩,有的人寫現代體,這個不一樣,寺院上也有些年輕人在寫散文詩。過去我們的詩學修辭是非常嚴格的,有 300 多條格律,現在我們各個大學文學係都還在教。我過去就是教詩詞格律和語法的。 問2:中國自“五四”開始,在文學上是跟傳統斷裂了,同樣的事情,在西藏地區是否也經歷了一種語言上的革命——傳統書面的藏文,古典藏文,已經逐漸地被口語化的書面語言取代了? 答:藏文一般沒有古語、現代語的隔閡,沒有這種分別。藏文上有過三次文字改革,八世紀、十世紀、十二世紀陸續改過文字,改革的主要內容是剔除古老的、生僻的字、詞,使文字更加規範。藏文就像英文一樣,沒有文言文和現代文的區別,所以十世紀以後、八世紀以前寫下的那些文學,現在的人都能看懂。宗喀巴的著作除了術語,幾乎都是白話。各種學科都有術語嘛,佛學上也有很多術語,那些規範的術語,沒有學過的就不會懂,一般的文字都看得懂。 問3:剛剛蘇南老師介紹您的時候,提到您現在好像也有接觸到量子物理,我感到好奇的是,您從過去的文學領域到目前所接觸的科學領域,好像有點跨。那麼在這樣一個從文學到科學的轉變的角度來講,您是否認為文學和科學這兩者之間有一種連接性?另外,面對當下大家以科學為主的情況,在保存過去的傳統文學上,是不是會受到某種程度的威脅?我們該怎麼去面對這種威脅? 答:我是從小好學,什麼都學,文科理科都學。藏傳佛教、藏文化裡面有十明學科,都學過。漢文是我到學校裡教學的時候自學的,《三國》、《聊齋》、《古文觀止》、《春秋》那些,看過很多。漢文歷史、文學、詩學都愛看愛學,這個對我的翻譯來說有好處。後來 80 年代開始翻譯、寫一些漢文的東西,我的漢文知識、愛好學習對我的翻譯和寫作有大幫助。 中觀學、量子物理這是印度的法王提倡的。現在在印度南方的三大寺,格西得到學位以後,他們都主張學英文、漢文,學科學,生物學、物理學等,這有很多好處。我就學了一點點,愛好看。量子物理與中觀思想有好多地方都相通,量子物理的很多結論接近於我們的中觀,因此我們有很多的格西,也就是藏傳佛教的學者,被送到美國、歐洲的大學裡去專門讀科學、物理以及量子物理這些。現代人不懂科學就等於文盲,所以在現在的社會裡弘揚佛法就得掌握科學知識。 我在翻譯的時候,主張盡可能地用通俗的語言來表達、翻譯。漢傳佛教的名詞術語是唐朝時候翻譯的,很多都是之乎者也那一類的東西,文言文不適合於現代人。現在學佛的人很多,想學佛的人也很多,越來越多的科學家、知識分子都想研究佛經,西方很多人也都在研究佛教,但問題是,古典文學、古代文字寫成的佛經擋在了很多人的前面。現在的大學生都學、用現代文,古典文學很少讀得懂,因此,古文的佛經不適於現代人的學習。因此我呼籲、我主張:大家要盡可能地用通俗的現代語言來表達。那些大家經常用的、懂得的佛教的術語就不用動,但是生硬的、孤僻的那些術語都要創新。我一般不用傳統的術語,我是按照藏文的意思來翻譯。現在我發現,藏文經典、疏論翻成英文後再翻譯成漢文的時候,都好懂,直接從藏文翻譯成漢語的那些反而看不懂,因為漢地佛教界習慣於那些古色古香的古文,因此這種習慣改不下來。 八十年代曾經有幾個香港的佛教團體找來請我翻譯寧瑪派的經典,我說我沒有時間,就推薦了我們一個退休教授,賀文宣何老師,他翻譯得很多。香港的佛教團體說: “ 你要把關,最後要寫序。 ” 就是何老師翻譯了以後,我要負責的意思。何老師翻譯出來後我看了,是用很通俗的語言翻譯的。結果他們拿回去後改得亂七八糟,把古典的術語夾雜進去了。我原來寫了序,後來我說:我的序你們不能用了,你們誰改了賀文宣老師的譯文誰負責。我說我不反對你們修改,但是我的序不能放上去。 漢傳佛教界有的時候喜歡用夾雜的半文半白的語言,台灣可能也是這種文風吧?半文半白。我主張用通俗的現代語言寫。從英文翻譯過來的漢文比較好懂,直接藏文翻譯成漢文的,夾雜了一些古典的名相,反而不好懂。 文:多識仁波切

(2017年12月12日,與台灣佛光大學佛教學院萬金川院長等部分師生座談記錄) 攝:楊子慧 隱居靜處是為了修煉不受外界干擾而得到“三靜”。因為修禪定身心都要保持高度的安靜,心識和五官之識要與外境色、聲、香、味、觸割斷聯繫,向內收斂,不能散逸。 “三靜”即身靜、口靜、心靜。身靜就是深居簡出,與外界不接觸,眼不見色,耳不聞聲,不使身體的肌肉緊張疲勞。口靜就是少說話或不說話。言多傷神,會增加思維的活動量,引起神經緊張,對入定不利。心靜就是思想保持平靜,就像千年古井,清澈見底,沒有一絲波動,沒有任何雜念的衝擊,不追憶過去的“雲煙”,不留意眼前的“飛絮”,不搜索將來的“落葉行蹤”,寂寂然無任何反應,這樣才能獲得禪定的成就。在高度入靜的狀態下才能產生特殊的修慧。 文、圖:多識仁波切

攝:義喜拉姆 (高雄圓山2017/12)  格魯法門在漢地弘法的傳承主要是能海上師,我看了《能海上師傳》,對能海上師非常敬仰。 能海上師主要有兩點是不同尋常的,第一點,親近上師做得非常好!大家知道,在佛教裡,上師是代佛傳法的人,過去有些人不瞭解,說藏傳佛教重視師道,尊重上師,漢傳佛教不尊重上師,沒有這樣的傳承。這個說法是不對的! 後來,我寫了一篇《師道經證》,從佛教的經典:《華嚴經》、《般若經》、《大涅槃經》、《法華經》,很多經典裡關於親近上師、尊師重道的佛語,全部摘錄在一起,大家可以看一看。

並不是說只有藏傳佛教重視上師,而是整個佛教都是尊重上師的,在《瑜伽師地論》裡特別強調了尊重上師的重要性,親近上師法。沒有上師,就沒有法脈,沒有法脈,你所修的法,就像沒有水的泉一樣,乾涸的河一樣,所以,上師是最主要的。 我想大家也在學習《菩提道次第廣論》、《菩提道次第略論》等等,這裡面的第一條,就是親近上師法。因為佛圓寂以後,佛法的繼承人,是一代一代的四眾弟子,把佛陀的傳承、法脈繼承下來,我們自己得到法脈必須是通過活著的、有法脈傳承的人,並不是眼睛看到菩薩啊,或者顯靈啊,這一類都是不算數的。僧人的戒與法脈必須是具有人身的傳承者,這個方面,如果大家學過戒的話,都會知道。所以,師道是非常重要的,親近上師是入法之門,你想進佛道,如果沒有上師、老師、法師,那你就入不了這個門。 所以,第一道門,是親近上師法,在這一點上,能海上師做得非常好,他作為一個原來的高級軍官,出家以後能放下架子,在西藏哲蚌寺,他的上師住在山上,他從山下每天背水來供養上師、照顧上師的生活,這一點我看了以後非常感動。作為一個高級將領,出家以後能如此放下架子,親近上師、侍候上師,願作三寶奴,很了不起! 願意作三寶奴,這種精神是非常可貴的。作為真正的修行人,必須要有這種精神。就從這點,就可以看出能海上師對於佛法的誠心程度,對上師的尊重程度。他在漢地的法脈,至今非常旺盛,成都、五台山、浙江三門、北京、上海,以及龍翔寺等等,漢地的法脈,主要都是能海上師傳下來的。這樣旺盛,說明他的願力,他的心意識,是不同凡常的。 大家知道,與能海上師同時代的,有法尊法師,法尊法師是個知識分子,他在藏地學藏語、學藏傳佛教,後來翻譯了很多書——《菩提道次第廣論》、《密宗道次第廣論》,還有《了義不了義》等非常重要的宗喀巴的著作,但是他沒有建寺、傳法,所以,很難找到法尊法師的繼承人是誰,幾乎沒有。他作為一個學者,作了很多翻譯,弘揚佛法,這方面做出了很大的貢獻,但是不像能海上師這樣,把法脈弘傳到漢地,而且法脈這樣旺盛,遍地開花。這與能海上師親近上師,對上師的尊敬,從上師處得到的加持,以及弘揚宗喀巴善教的願力是分不開的。 第二點,能海上師繼承了格魯派的一個非常重要的方面,就是重視戒律。僧人、佛教弟子是以戒為本,戒、定、慧,叫三學,定慧的基礎是戒律,所以,出家僧人要受戒,沙彌戒、比丘戒,在家的也要受居士戒,這是入門的戒律。以三寶皈依戒為基礎,受這麼多的戒。 戒是佛教的基礎,所以,我們佛教有一句話,“戒律在,佛教在;戒律不在,佛教不存在。”就是這個意思。並不是說,有了學習佛法的人和傳授佛法的人,佛教就存在了,並不是如此。有那麼多佛書,有那麼多信仰的人,難道佛教就不存在嗎?佛陀親自說過,“戒律在,佛教就存在;戒律不在,佛教就不存在。”雖然有那麼多四眾弟子,在家的居士和出家的弟子,如果不守戒律,那就是一個表面上的佛教弟子,不是真正的佛教弟子。 在佛教裡,如果僧人不持戒,就叫做“像僧”,像是指表面上像個僧人,穿的衣服像個僧人,實際上不守僧戒。居士起碼也要持五戒,這是佛教的基礎,戒定慧的基礎是戒。沒有戒律的話,那麼你的禪定智慧是沒有基礎的,正禪正定是產生不了的,因此,戒律是佛門的基礎,也是佛教存在不存在的標誌。 大家知道,與唐武宗滅法同一時期,當時有一個吐蕃王朗達瑪滅佛,強迫僧人還俗,在現在的大昭寺大開殺戒,把那裡當成屠宰場,把牛羊趕到裡面去殺,並追殺不願意還俗的人,經過這個以後,整個藏傳佛教破壞很大。之後進入後弘期,阿底峽尊者振興佛教,經過三百多年以後,戒律方面又開始鬆馳,法脈不純正,各種各樣的問題都出現了。在這種情形下,宗喀巴大師在祈願大法會時,給彌勒大佛塗金,併發願重振僧人的戒律。宗喀巴之後六百多年來,到今年大概是宗喀巴大師誕生已六百五十二年,這六百多年來,格魯派的法脈整個傳遍了大地,從喜瑪拉雅山到東海沿,再到蒙古、到俄羅斯,南至四川、雲南,到處都是格魯派的法脈。雖然當時我們藏傳佛教有幾個教派,寧瑪派(舊密,在滅教之前存在的密法傳承,現在叫做寧瑪派)、薩迦派、噶舉派、噶當派等等很多教派,但是其中百分之八十以上,都是格魯派,最大的教派是格魯派,國內外都如此,格魯派佔了很大的比重。原因是甚麼呢?格魯派有一個好的僧風,能夠堅守戒律,得到各族信眾的尊重和信仰,這是宗喀巴大師對佛教的貢獻。 能海上師繼承了格魯派這個優良傳統,非常重視戒律。我看到《能海上師傳》上寫了這麼一件事:能海上師在家時,有夫人和女兒,後來他出家了,到了成都,他就規定,他的夫人和女兒到寺院來時,下午就必須回去,不能留在寺廟裡。後來有一次,他的女兒被一個僧人留下了,說是看主持的面子,這個是能海上師以前的女兒,可以留在寺裡,就讓她住下了。結果第二天能海上師知道了以後,非常生氣,痛斥了那個自作主張的僧人,告訴他絕對不能在寺廟裡晚上留宿女人。就是這麼一個小問題,說明能海上師對戒律重視的程度。 在漢地,格魯派的法脈大概也有七、八十年了,當初能夠保存並弘傳,這同能海上師的願力,他的戒行的修持,以及親近上師是有關係的,佛教裡很講究這個。龍翔寺是能海上師的法脈,在這裡居住的僧人或居士都是皈依宗喀巴善教的,都是宗喀巴法脈的,學習《菩提道次第廣論》。龍翔寺的主殿是宗師殿,在那裡面,僧人們都在念經、誦課。旁邊的護法殿,有格魯派護法,這做得很好。我想這些大概應該認識清楚。 佛教,當然從個人的信仰上來說,是不分門派的,無論修甚麼都可以。但是做為寺廟,有一個主修方向,主要的法脈是不能混雜的,所以藏地有很多寺院,哪個教派的寺院就住哪個教派的僧人,其他教派的不會到格魯派的寺院裡來住,因為這是主要法脈的傳承地,必須要保持法脈的純正,這一點大家要認清楚。 當然,在漢地,從個人信仰來說,有修禪宗的,有修淨土宗的,都是佛教,沒有甚麼區別。但從法脈傳承的寺院來說,應該是弘揚宗喀巴的法脈,以此為主,旗幟鮮明。 2009年11月29日講於宗喀巴法脈傳承龍翔寺 |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed