|

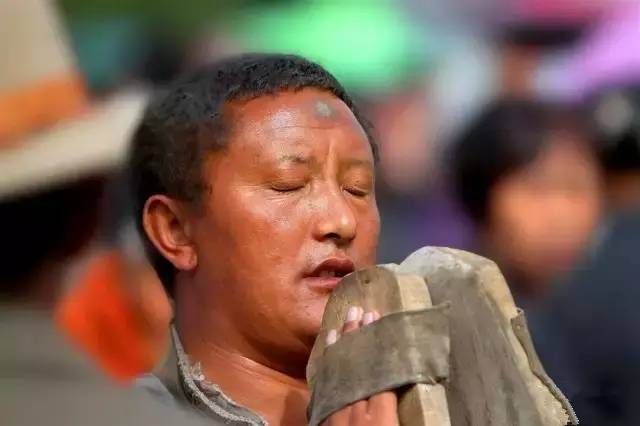

由於佛法修行的一開始就是皈依,班禪喇嘛法本中的第一個願望就與皈依有關。沒有皈依,很難成就其他的法。然而,只是對三寶具有完全信心還不夠。

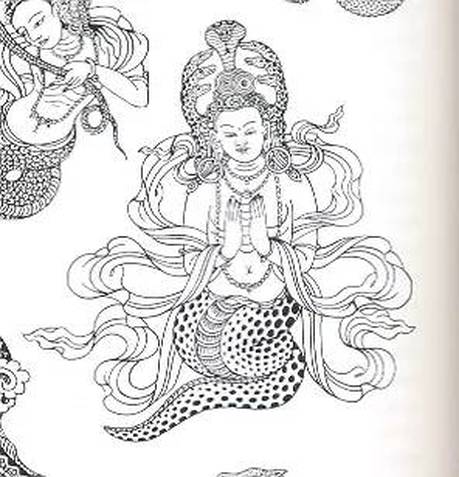

正如佛陀所說:“我教導解脫之道,但解脫本身是靠你們。”佛陀只是修行道上的老師,他無法像給禮物般的賜予證量。我們必須修行戒律、專一禪定及智慧。 舉例來說,念頌“嗡嘛呢叭咪轟”(注:六字大明咒),是為了各類眾生而喚醒自己內在的慈悲所做的修行。在反覆念完一節後,不論是二十一遍、一百零八遍或更多遍,要將修行的功德迴向時,需透過念頌一段觀音祈禱文來迴向,因為觀音是諸佛慈悲的化現。

0 Comments

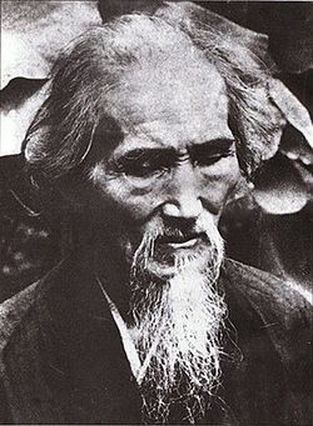

越是在修行的人,那些無始來的罪業越是會現形,幻成種種境界來折磨你,使你受苦,像身體的疾病或精神上的打擊磨難,這些磨難會刺激你,使你體悟到娑婆人生的苦,而志求出離,你必須跳越過這些障礙,越過人身的種種劫難,才能得到清淨安樂,成就淨業。 ——虛雲大師 釋虛雲(1840年9月5日-1959年10月13日)[2][3],中國近代禪宗高僧。中國曹洞四十七代,臨濟四十三代,雲門第十二代,法眼第八代,溈仰第八代。其禪功和苦行倍受稱贊,以一身而兼禪宗五宗法脈,整頓佛教叢林,興建名剎,為現代中國禪宗傑出代表。

主要著作: 《虛雲和尚法匯》 岑學呂輯 《虛雲和尚法匯續編》 淨慧法師輯 「菩提道次第」既不是宗喀巴大師創造的,也不是阿底峽尊者發明的, 它是由佛陀正等覺本人所傳下來的。一旦理解了這個教授,將認識到不管經題中是否有「道次第」這個名字,其實一切佛經都是 「道次第」。

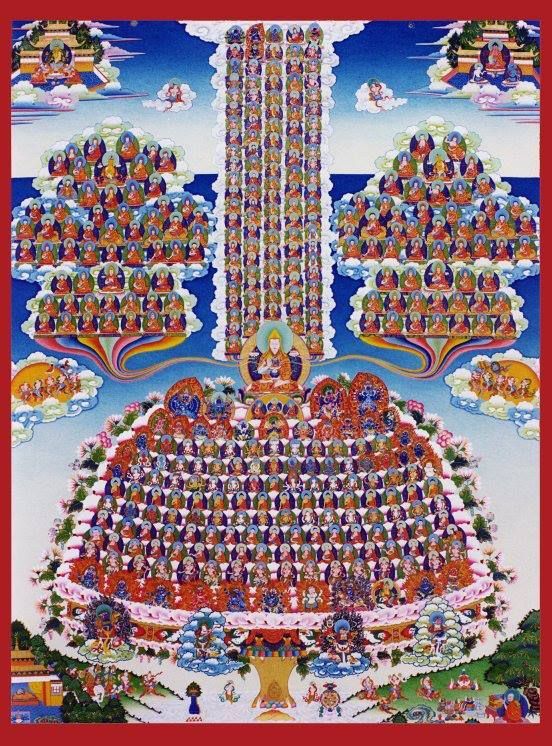

例如,一切佛經中最上」最勝、 最妙的是大寶 《般若波羅蜜經》,此經包含八萬四千法蘊一切關要,正式宣講的 是 「甚深道次第」,隱義宣說的是 「廣大道次第」。其傳承之次第是:「廣大道次第 ’ 由佛陀上首弟子彌勒傳於無著;‘甚深道次第’由文殊傳於龍猛;從而形成二種不同的‘道次第’傳承。彌勒造‘五法’,無著造‘五地’,龍猛造[六正理聚 ](等論以解釋‘ 道次第 ’。 以前,深、廣道次第是分別傳承的。無等阿底峽尊者從金洲上師處聽受廣大道次 第,從明杜鵑處聽受甚深道次第,而將教授合流。不僅如此,他還是由文殊傳寂天的 “ 廣大行傳承 ”和密法傳承等顯、密全圓傳承的繼承者。 阿底峽尊者在藏地造出了攝集聖教全圓關要的 《菩提道燈論》,現下流行的 ‘ 道 次第 ' 一名就是從那時起開始有的。從那以後,見、行傳承雖已合流,但因為廣略的不 同又分為噶當 ‘ 教典 ’、‘ 道次第 ’ 和 ‘ 教授 ’ 三派。後來,宗喀巴大師在洛札大成就者和扎廓堪欽 · 卻嘉桑波二位上師前聽受這三派教授,從那以後, 這三派又變成一個傳承。 宗喀巴大師在熱振的獅子岩腳下著出《道次第傳承上師啟請 · 開勝道門》一文, 並將阿底峽尊者 ‘ 側頭像 ’ 迎請來。在作啟請的時候,大師親見 ‘ 道次第一切傳承上師現身說法,尤其是親見阿底峽、仲敦巴、博朵瓦 、霞惹瓦諸師達一月之久。 最後,仲敦巴等三位上師融入阿底峽身中,阿底峽將手置於宗喀巴大師頭頂仁說‥ ‘去做利益聖教的事業吧!我將作你的助伴!’實際上,這是勸請宗喀巴大師著述《道 次第廣論》。於是宗喀巴大師完成了 《道次第廣論》奢摩他章以下的部分,後來又經至尊文殊勸請,完成了大毗缽舍那章。 出處:菩提道次第引導·掌中解脫 下圖:菩提道次第皈依境 阿底峽尊者說:“我們以水做供養是很容易的,而且不容易染到世間八風。”做很多的水供不會讓你生起我慢吧!這樣不生起我慢而能行廣大供養,很明顯的就不染及動機的諂曲,而供品的諂曲也不會染到,因為水很容易拿到,我們不需經過邪命,以不正當的方式取得。較之於水,供花就很危險了,為甚麼呢?你會覺得要花錢去買,可能還有吝嗇心,供花之後又會因為“這花是我供的”而起了我慢,那完全都染到世間八風了。所以較之於水,花的供養是比較危險的。如果你沒有任何意樂上的缺失,那廣大供養是很好的。

因為水具有八功德,既然功德有八,所以供養水有八種福報,八種福報怎麼積聚,在此就不詳講。供水的功德,比如說很清澄、很乾淨、很柔軟、不傷喉等共有八種功德。如果你以具有這八種功德的想法去供水,每一種都有相對的功德福報,比如說,水不傷喉嚨,所以以後你就不會得病;因為很柔軟所以你的心也會很柔軟、安祥、慈和等等,供養水有這些功德,福報也是相對應的。 唯識派的說法,一碗濕性的東西,餓鬼看到是膿血,人看到是水,天人看到是甘露。供水的時候,千萬不要想這只是供水,你要觀想所供養的水是真正的甘露;再來,供養的心態,要像服侍一位具有很大權力的國王,要非常恭敬地去供養。在侍候國王用膳的時候,你都戴口罩之類的,把嘴巴遮起來,所以你也要掩鼻遮嘴。並不是說弄得不好就要受罰,像畏懼國王一樣的畏懼佛,不是這樣的,而是說,象對待國王一樣的去恭敬佛。對國王可能是基於畏懼而服侍,對佛是不用畏懼,而是以一種恭敬心去承事。 如何擺供杯,杯與杯之間不能擺太遠,供杯與供杯之間如果擺太遠,以後會導致你與上師之間距離很遠;杯子與杯子碰在一起,教示不恭敬;供杯的間距以一顆豆子或一粒青稞種子為準。 至於如何供水?獻供的時候,不要說像給乞丐一樣,把水嘩啦啦的倒下去,這是不行的,要很恭敬的以容器將水倒入供杯。倒水的時候,先小量,再漸增至中大,後小(水快滿的時候,又少量慢慢地倒)。不要一下子倒下去,先慢慢地倒,中間傾倒時增多一點水量,再少少的加滿,不要讓水灑出來,很莊嚴地去做。倒水時不能倒滿,如果溢出來,會變成惡慧的緣起,所以我們不能讓它滿出來,倒一半也不對,要倒得剛好。 有人說不需要供水、不需要供養。怎麼會有這種看法?我不認為如此。我認為每一項法行,微細處都要如法的去做,就會有相對的功德,從小處去積累功德。我們為眾生也為自己積聚福報,所以樣樣都要注意,很慎重、如法地去做。佛陀不會像法官一樣的判你刑,說不這樣做會有甚麼罪。這是金洲大師的說法,不是我自己隨性說的。如法的去做對自己只有好處,倒不是為了怕人家處罰而做。 我好像很囉嗦地講這些和修行不相干的事情,其實不是這樣的,即使我們只有供水,但是如果從意樂到整個作法上都能很如法,供得很完美的話,會福德無邊。反之,若沒有這種意樂,又不能如法去做的話,即使供養很多,福報卻是很小。以前阿育王只以沙子供養佛,卻因為這種功德,成就轉輪聖王的果位。 資糧田是可以植福的好地方,有很大的利益,可是不善巧的話,卻會變成沒有利益。到市場做交易,懂得如何買賣,會有很大的利潤,反之,會吃虧的。如果你想得到很大的利益,就要如法善巧地去行供養。 要注意,供養的意義在於讓三寶歡喜,不在於供品,這點很重要。因為供養是要讓諸佛歡喜,所以我們要盡可能小心,如法的去做,三寶才會歡喜。如果三寶不歡喜,不管你供多少東西,也只是擺一些東西在那邊,而不是供養三寶。所以說,最重要的是要讓三寶歡喜。例如把一些花放在供桌上,那只是觀賞物罷了,而不是供養。“供養”在藏文是令歡喜的意思,所以說如何讓諸佛歡喜,才是最好的供養。既然提到了令諸佛歡喜才是最好的供養,我更要慎重地告訴大家,依教奉行是最好的供養,因為諸佛最歡喜的是依教奉行,如果你可以好好修習菩提心的話,那就是最好的供養,諸佛最歡喜的莫過於此。 有人問:“我很窮,沒有供品可供,那就不供了嗎?”不是這樣的!因為供品無邊際,供養也就無邊際。如果我們有信心及勝解,供養就無邊際。供品分兩種,有主物與無主物。你們學過《入菩薩行論》嗎?論中提到供養有:有主物的供養和無主物的供養。以無主物來說,如山河大地、日、月、沼、池、島嶼等等,這些都是沒有主人,用心觀想,基於信心和勝解來觀想而行供養,這樣是很好的。比如說我們去逛百貨公司,因為東西很多,本來這些東西會讓你起貪欲,但是如果善巧懂得觀想,把它們供養三寶,反而是積福報。如果說把百貨公司的東西供養三寶沒有福報,那獻曼達也沒有福報了!以前我跟赤絳仁波切學《入菩薩行論》的時候,他說,西藏婦女很喜歡裝飾,整個頭戴著金銀瑪瑙之類的裝飾品,如果善巧,懂得加持供養,那會變成最好福報的來源,否則她們的裝飾只不過是戴石頭、把很重的包袱帶在身上而已。 當我們去餐廳吃飯的時候,常有鋼琴樂隊的伴奏,如果我們將它以信心加持來供養三寶,這也是積福報;坐在草地上的時候,可以把草地供養三寶;看到清澄的水,也可以供養三寶。總之,不論外在的器世間,或內在的有情眾生,只要是美好的,看到、聽到了,都可以馬上供養三寶。不要認為我沒有錢,不能做供養,日、月、整個世界的燈光,都可以供養。你晚上點多少燈,加持一下,就可以供養三寶;遊公園,奇花異草很多,只是去享受,只有損福報而已,當我們逛花園,看到好地方,即刻以信心加持後供養三寶,把享樂變成一個很好的供養物品。不懂得佛法的修行,是邊走邊造業;懂得佛法了,就邊走邊積福報。《普賢十大願王》有講這些,把最好的花,最殊勝的香,諸佛菩薩淨土裡面最勝的蓮花,最勝的花蔓,都觀想來供養諸佛。 文:安曲查理寺_格西索南 http://www.t-mbu.com/index.php 和其他宗教相比,佛教的慈悲心表現在:

(1)對象範圍無比廣大。 有些宗教對人有慈悲心,對動物沒有;對教內的人有慈悲心,對異教徒沒有。相反還常常生嗔恨心。而佛教的慈悲心是對所有眾生平等的慈悲,包括信佛的人,不信佛的人,以及動物等一切六道眾生。 (2)對一切眾生都平等。 其他宗教對他們所愛的人也有親疏之別,比如對自己親人的愛就多些,對其他人就少些。而佛教的慈悲心對自己的親人.螞蟻乃至地獄眾生是無二無別的,都像看待自己的孩子一樣。就像《莊嚴論》中所說的:“菩薩視眾生,猶如己獨子,慈愛徹骨髓,常欲如是行。” 這種平等的慈悲是基於對眾生本質的瞭解,所有眾生雖然外形各異,但在佛性上毫無高下優劣之別。每個眾生也都自然而然的想要快樂,不想要痛苦,這一點和自己也是一樣的。有些人認為動物和人相比是低等動物,所以殺動物是合理的,那麼希特勒認為猶太人是劣等民族,他大肆屠殺猶太人是否就合理呢?如果認為某類眾生比我們弱小、低劣,就可以隨意殺害的話,我們和納粹又有甚麼區別呢? 我們應該建立起牢固的自他平等的觀念。如果對自己有慈悲心的話,對一切眾生也應該有慈悲心,應該修慈和悲,這個和信仰沒關係。知道這個道理,修的時候心裡就能升起感受,生活當中也會自然對眾生有慈悲心,對自己有出離心。因為自己和他人是平等的,所以為了眾生的利益,不能傷害自己,同樣為了自己也不能傷害眾生。這是很符合邏輯的。 生起慈悲心以後,就會想到應該去利益眾生,但是在自己基礎和能力不夠的情況下,不要急於去利益別人。剛剛進入佛門的人,做上供下施是應該的,上師也讓弟子做,比如建寺院,做慈善捐助等,但如果信仰智慧福報慈悲還不穩定,只做表面的善業,最後信仰也減少了,煩惱增加了,經濟受影響了,這樣就不好了。在有能力有福報的情況下,大乘弟子應該去做,值得隨喜恭敬,但在沒有斷除我執之前,做利益眾生的事情時,先不要傷害自己。剛開始還是好好修自己的心,能生起穩固的慈悲心再說。 文:安曲查理寺_格西索南 http://www.t-mbu.com/index.php 三界中的有情雖然種類繁多、狀況各異,但轉生的形式卻只有四種,即胎生、卵生、濕生和化生。由母胎孕育而生者為胎生,如人類、牛、羊等動物;從卵孵化而生者為卵生,如雞、鴨等;憑藉濕熱的溫度而生者為濕生,如米面等糧食中的小蟲、飛蛾等;不需要前面的條件而自然出生者為化生,如諸天的天人及中陰身等。

佛經中說,三界中的人趣和畜生趣有情,都有這四種生命形式。牛羊等動物是胎生,雞鴨等動物是卵生,米面中的小蟲等是濕生,人類是胎生,這些都是我們可以現見的,大家也都承認。但卵生、濕生和化生的人卻極為罕見,據說在古代或者偏遠地區有個別這樣的人。 地獄和天界以及中陰身的有情,都是化生。 餓鬼的有情,有胎生和化生兩類。佛經中記載一位有著五百個孩子的鬼子母的故事。鬼子母生有五百個孩子,但經常擄取人間的孩童作為食物。有一次,佛陀為了教化她,便用法力藏起了鬼子母一個孩子。當她發現自己少了一個孩子後,便來到佛陀面前求助,佛陀對她說:“你自己有五百個孩子,少了一個都焦急萬分,而人們只有一兩個孩子,你吃了他們的孩子,讓他們怎麼辦呢?”鬼子母由於過去的善業,當下悔悟,並在佛陀面前立下了永不再吃小孩的誓言。鬼子母及他的五百個孩子都屬於胎生的餓鬼。 在這四種生命形式中,佛教認為化生是最殊勝的。既然如此,當年佛陀為甚麼以胎生的形式降生在印度王宮中呢?這是為了勉勵眾生,同是血肉之軀,太子既然能修持成佛,普通的凡人也同樣可以做到。如果以化生出世,人們或以為是天神下凡,或以為是魔鬼幻變,反而起不到有利的效果。 欲界的六慾天雖然是化生,但仍有性愛。根據六慾天的天界不同,其性愛方式也各異。四天王天和三十三天的性愛方式跟人類相似,都是男女結合;夜摩天的有情以擁抱來完成性愛;兜率天以牽手完成性愛;化樂天以破顏而笑完成性愛;最高的他化自在天則以對視即完成性愛。 正是利用欲界天的四種性愛方式,佛陀建立了四部密續,以度化不同根基的眾生。以對視建立了事密續,以歡笑建立了行密續,以牽手建立了瑜伽密續,以擁抱結合建立了無上密續。 由於密宗的這種特殊教化方法,引起很多不明真義者的懷疑,有的甚至認為密宗乃至藏傳佛教並非正統佛教。其實即使在大乘顯教中,也有類似闡述。不過由於受所化眾生根性的限制,並沒有作進一步的闡釋而已。如《華嚴經·入法界品》中,善財童子參訪婆須蜜多女菩薩的經歷。女菩薩告訴善財說:“求法人啊,我已證得菩薩解脫法門,叫做離貪欲際。得這個法門,我能隨眾生意欲而變現身形。如果有的眾生生愛欲來看我,我就為他說法。他聽到說法後,就會消除貪欲之念,證入菩薩無著境界三昧。有的眾生握一下我的手,就會遠離愛欲之念,證得菩薩遍住佛國三昧;有的眾生上一下我的床,就會遠離愛欲之念,證入菩薩解脫光明三昧;有的眾生看我一眼,就會消除愛欲之念,證得菩薩寂靜莊嚴三昧;有的眾生和我接吻,就會遠離愛欲之念,證得菩薩增長一切眾生福德藏三昧。凡是眾生來親近我,他們都會進入無欲境界,證得菩薩一切智地現前無礙解脫三昧。” 從這裡可以看出,密宗的事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽“四續”,以觀樂、笑樂,執手樂,擁抱樂等“四樂”為喻,其出處顯然就是《華嚴經》。 人的能量大多消耗在妄想上!

英國劍橋大學一項最新的研究表明,人類腦部消耗的能量十分驚人:腦部約占體重2%,卻消耗了全身20%的能量。同時,大腦灰質耗能更驚人,腦細胞的耗能甚至和心臟耗能一樣多,人類在進行各種深度的思考時也需要消耗更多的能量。 劍橋大學生物神經科學教授西蒙·克勞林說:“我們已經證實,大腦功能運作需消耗大量能量,大量的能量消耗使大腦發展受到限制,這也將限制我們的表現和行為,從而影響我們智力的發展”。、 “當人們在思考時,腦部不斷關聯和對比著不同信息。”西蒙·克勞林表示,超負荷的能量消耗,可能使大腦停止進化,從而限制人類智力的發展。甚至有專家指出,人類智力不但停滯不前,甚至可能出現倒退。 劍橋大學精神病學教授埃德布摩爾指出,想要變得更聰明意味著要加強大腦各部分之間的鏈接,這將耗費更多的能量,從而進一步限制人類智力的發展。 科學家同時表示,人類腦部中這些小得不能再小的神經元,如果超負荷運轉,將會像電腦一樣無法“充分散熱”。腦部無法“充分散熱”,則無法生成神經脈沖,限制人類變得更聰明,甚至會變得越來越“笨”。 淨空法師說:能量消耗到哪裡去?百分之九十到九十五消耗在妄想上,你的雜念太多;如果你妄念少了,你消耗就少了。古時候的修行人,他妄念少,沒有欲求,沒有欲望,沒有希求,他心地清淨,所以他每天一點點飲食,足夠補充他的能源,他體力的需要足夠了。可是妄想多的人不行,他要補充的不夠,他體力就支持不了,他就要生病。諸位想想,這個事情還是心理上的事情,心雜心亂,你身體就需要大量的能量補充;心清淨,妄念少,身體需要補充能量也就少。 俗家弟子不能生搬硬套寺廟裡那一套修行方式,因為僧尼是職業修行人,而在家的弟子,必須工作、幹事業以掙錢吃飯、養家糊口,修行不是專業,只能是副業。所以應採取因人而異、因事而異的方法來修行。 比如說,退休的、年齡大的人,時間多的可以多修;在工作崗位上的人,時間少的可以少修,適當地擠時間來修行。又,有的可以明修,有的可以暗修。如果所做職業不允許公開修,就只能暗修。 文革時,既沒有佛像,也沒有經典,拿著念珠就會被作為搞迷信活動而挨批鬥,去哪裡朝拜、燒香呢?但是除了燒香拜佛就沒有別的修行辦法了嗎?信仰在我心中,無須打著標記,外在環境再惡劣也絕不放棄自己的信仰!那時就得暗修,不能明修。我到溫州去,看到那兒的民俗很奇怪,信教的人都在家門上打上標記,如信基督教就貼一個紅十字,信佛教就貼上觀音、彌陀橫帖等。其實,信仰是思想方面的事情,不需要在表面作記號的。 燒香、磕頭、靜坐等,有很多身修的辦法,講究姿勢,練氣調脈。念經、念咒是口修,如淨土宗修念佛號求生西方淨土,平時問訊時都用佛號來代替;皈依漢傳佛教的人,要求須天天念規定的幾種經典。但是,念經的目的是為了要懂,經典裡到底說的是甚麼?是佛陀教導我們該如何看待問題及解決問題。但是很多的人念經就只是念,僅有念的聲音而已,不解經義。 心修就是觀修。甚至念咒也可以觀咒,如金剛誦是密法裡最高的法,它就不是念的,而是觀呼吸,把呼、吸觀成一個咒的聲音,這是最好的念咒方法,是心念口不念。任何咒都可以心念、默念,比如在公共場所或在家裡,要遵守公共道德,不能學僧人在寺院裡的樣,又打鼓又吹號地念經、念咒,人家會罵你是神經病。這就需要方便修,不能生搬硬套搞形式主義。心念,在心裡觀,不妨礙別人,也不耽誤自己的工作,一邊做事一邊念咒,走路、坐車,甚至睡覺都可以修行。比如《入菩薩行論》的著作者寂天大師,別人見他天天甚麼也不幹,吃過飯就睡覺,他是睡下後才觀。很多人喜歡這種方法,晚上人都睡了,挺安靜的,沒有人來干擾自己,心也容易靜下來,這是一個很好的修行時機,觀修就有可能會比較清晰。 在藏地,無須皈依證,孩子長到兩三歲就開始念六字真言,家家孩子都會念經,《般若經》、《大白傘蓋經》、《心經》等常念。而且,並不是說坐下來念經,起來了再幹活,而是手裡在幹活,嘴裡在念經。一邊放牧,趕著羊群、牛群的時候,也正好念經、念咒。僧人也大多如此,邊幹活邊念經。

所以,修行有多種,不要拘泥於形式。比如說利樂上供,可以以心代行、以觀代物。禮佛,不一定要合十、叩拜,從心裡去拜佛敬佛是主要的。比如獻花、燃香、獻淨水和食品等,所獻的有形的東西是有限的,儀軌中說“我以四海之水作供養”,作供的小水碗如何能盛下四大海水?這就要靠觀的功德能量。觀想世界上所有的鮮花,供養十方三世一切諸佛菩薩;觀想一切人造的、自然的香,如檀香、百花之香,都拿來做供養;觀想自己家裡的食品及所有的東西都來作供;觀想無主的野生水果、海洋、地下礦藏等作供養……用意念來想像作供,就是最大的供養。《普賢行願》裡講到,拜佛的時候,把自己的身體想像成多如微塵,充滿三千大千世界,禮敬一切諸佛,這功德有多大?所以,以觀代物是密法裡的一個方便。儘管自己沒有很多東西可作佈施,但卻可以以觀代供、以觀代施,觀想以無數的財物、藥品施予眾生,培養自己的利眾心,圓滿施波羅。 六度歸根到底是為了修心,是為了培養自己良好的心態,有沒有財物施供並不重要。釋迦牟尼佛因地時,有一世是一個窮人的孩子,當過去佛大釋迦牟尼到來時,很多的國王、大臣等富人,都拿著金銀財寶來供養佛,這個孩子正在路邊玩耍,他心裡非常敬仰佛陀但卻無有財物來供養,於是就從地上捧了一把土來供養佛。大釋迦牟尼佛說:“好啊!將來,你會因為此善而成為大地的主人。”因為他以土來作供,土代表大地,是把整個大地供養給了佛,所以將來就成為大地的主人。可見,供養不在多少而在心誠,心誠是最大的善。 如果動機目的不純,就是以金山、銀山來供養或施捨,也沒有甚麼功德。所以,是善是惡,主要看動機目的。動機目的是善,結果也屬於善;動機目的如果是惡,結果便是惡,為了個人名利,即使是做了一件善事也是惡。比如殺人,《律》裡講,失手殺人不算殺,沒有殺人的罪惡。如果在院子裡面望外扔石頭,這塊石頭剛好落在走過來的一個人頭上,把這個人打死了,這算不算是殺人呢?不算。世俗的法律算是失手殺人,但佛教和世俗的法律不一樣,規定得更系統、細緻,殺人、殺生,指的是有意識地故意殺害。因為扔石頭的人無殺人動機,他是無意識的,所以不算是殺罪。 很多的修行都是用觀想來代替的。比如獻曼扎,大威德壇城上面放一些五色糧食,象徵著把四大部洲、須彌山、八大小洲等整個宇宙都獻給佛。如果不是靠觀想,這麼小的東西怎能代表整個宇宙呢? 所以,修佛即修心,修心是一個重要主題。行善作惡、輪回解脫、去染還淨,心在起著主導的作用。 宗喀巴大師省去 《道次第廣論》中的繁說,攝其要義著出《道次第略論》;前者以‘講傳’為主,此論則以‘耳傳’為主,教授的關要各有不同,可相互補充。

宗喀巴大師意識到,將來會有人不知如何將這些較廣的教授用於實修,他本人曾指示說...然能了解一切講說皆為修持者,實屬少數,可先將所應修持之事予以摘略, 另著專書詳述。 於是有了嘉旺 · 索朗嘉措 (福海)的《道次第 · 純金》;第五世達賴喇嘛的《道次第 · 文殊口授》(此論可視為 (純金)的注解),班禪 · 洛桑卻堅 (善慧法幢)的《樂道》;至尊洛桑耶協 (第二世班禪善慧智)的《速道》 (此論猶如《樂道》的注解)。 宗喀巴大師的三種道次第,以及上述四種‘明晰引導’,加上達波 · 昂旺扎巴的《善說精髓》),這八種合起來便稱為‘道次第八大引導’。 關於所聽之法,首先要弄清楚以下幾點:第一,所修之法必須是大師佛陀所說的; 其次,必須是經過諸位班智達解釋抉擇的;第三,必須是由那些大成就者修習後在相續中發生証悟的。

我們應該修這樣的法,至於其他佛沒有講過的,任何智者成就者都不知 道的所謂甚深教授,再怎麼修,其結果也只能是佛未曾得到的,或是其他智者成就者根本成就不了的。 因此,我們首先必須觀察所修之法,如薩迦班智達所說: 事關馬寶等,不大之買賣, 問他善思量;於今生小事, 尚如此勤苦,諸生長久事, 雖有賴正法,妙劣不觀察, 遇法即信受,如狗食不可。 (出處:菩提道次第引導·掌中解脫 ) |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed