|

三界中的有情雖然種類繁多、狀況各異,但轉生的形式卻只有四種,即胎生、卵生、濕生和化生。由母胎孕育而生者為胎生,如人類、牛、羊等動物;從卵孵化而生者為卵生,如雞、鴨等;憑藉濕熱的溫度而生者為濕生,如米面等糧食中的小蟲、飛蛾等;不需要前面的條件而自然出生者為化生,如諸天的天人及中陰身等。

佛經中說,三界中的人趣和畜生趣有情,都有這四種生命形式。牛羊等動物是胎生,雞鴨等動物是卵生,米面中的小蟲等是濕生,人類是胎生,這些都是我們可以現見的,大家也都承認。但卵生、濕生和化生的人卻極為罕見,據說在古代或者偏遠地區有個別這樣的人。 地獄和天界以及中陰身的有情,都是化生。 餓鬼的有情,有胎生和化生兩類。佛經中記載一位有著五百個孩子的鬼子母的故事。鬼子母生有五百個孩子,但經常擄取人間的孩童作為食物。有一次,佛陀為了教化她,便用法力藏起了鬼子母一個孩子。當她發現自己少了一個孩子後,便來到佛陀面前求助,佛陀對她說:“你自己有五百個孩子,少了一個都焦急萬分,而人們只有一兩個孩子,你吃了他們的孩子,讓他們怎麼辦呢?”鬼子母由於過去的善業,當下悔悟,並在佛陀面前立下了永不再吃小孩的誓言。鬼子母及他的五百個孩子都屬於胎生的餓鬼。 在這四種生命形式中,佛教認為化生是最殊勝的。既然如此,當年佛陀為甚麼以胎生的形式降生在印度王宮中呢?這是為了勉勵眾生,同是血肉之軀,太子既然能修持成佛,普通的凡人也同樣可以做到。如果以化生出世,人們或以為是天神下凡,或以為是魔鬼幻變,反而起不到有利的效果。 欲界的六慾天雖然是化生,但仍有性愛。根據六慾天的天界不同,其性愛方式也各異。四天王天和三十三天的性愛方式跟人類相似,都是男女結合;夜摩天的有情以擁抱來完成性愛;兜率天以牽手完成性愛;化樂天以破顏而笑完成性愛;最高的他化自在天則以對視即完成性愛。 正是利用欲界天的四種性愛方式,佛陀建立了四部密續,以度化不同根基的眾生。以對視建立了事密續,以歡笑建立了行密續,以牽手建立了瑜伽密續,以擁抱結合建立了無上密續。 由於密宗的這種特殊教化方法,引起很多不明真義者的懷疑,有的甚至認為密宗乃至藏傳佛教並非正統佛教。其實即使在大乘顯教中,也有類似闡述。不過由於受所化眾生根性的限制,並沒有作進一步的闡釋而已。如《華嚴經·入法界品》中,善財童子參訪婆須蜜多女菩薩的經歷。女菩薩告訴善財說:“求法人啊,我已證得菩薩解脫法門,叫做離貪欲際。得這個法門,我能隨眾生意欲而變現身形。如果有的眾生生愛欲來看我,我就為他說法。他聽到說法後,就會消除貪欲之念,證入菩薩無著境界三昧。有的眾生握一下我的手,就會遠離愛欲之念,證得菩薩遍住佛國三昧;有的眾生上一下我的床,就會遠離愛欲之念,證入菩薩解脫光明三昧;有的眾生看我一眼,就會消除愛欲之念,證得菩薩寂靜莊嚴三昧;有的眾生和我接吻,就會遠離愛欲之念,證得菩薩增長一切眾生福德藏三昧。凡是眾生來親近我,他們都會進入無欲境界,證得菩薩一切智地現前無礙解脫三昧。” 從這裡可以看出,密宗的事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽“四續”,以觀樂、笑樂,執手樂,擁抱樂等“四樂”為喻,其出處顯然就是《華嚴經》。

0 Comments

勝鬘夫人是舍衛國波斯匿王之女,也是逾闍國的王妃。

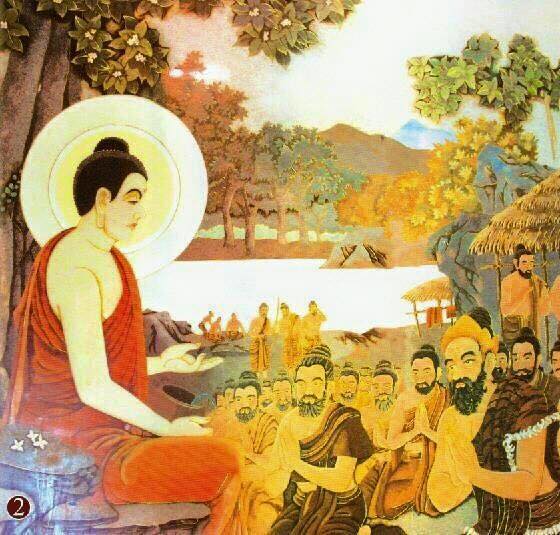

勝鬘夫人地位尊貴,但面貌卻長得不太好看,她心裡常常因此生起疑惑。 有一次,當釋迦牟尼佛在舍衛國祗園精舍的時候,她來到佛前頂禮佛陀之後,很恭敬地向佛陀提出了幾個問題: 世尊! 一、為什麼有些女人面貌醜陋,體態粗劣,望之可怖,而且窮苦卑賤? 二、為什麼有些女人面貌醜陋,體態粗劣,望之可怖,但是大富大貴? 三、為什麼有些女人長得美麗出眾,卻很貧苦,出身卑賤? 四、為什麼有些女人長得美麗端莊,清秀可敬,有財有福,身世高貴? 佛陀開示說: 勝鬘!女人面容醜陋,體態粗劣,望之可怖,而且貧苦卑賤,是由於過去世性情暴躁,容易發怒,有人稍微說她不是,就心懷怨恨,氣憤憎惡;同時她也不以吃的、用的、以及各種財物,或是香花之類佈施沙門(出家修道的人)、婆羅門;又生性善妒,看見別人得到財物、榮譽、尊重、敬仰、禮遇、崇拜,就生妒忌,因忌生怒。 勝鬘!女人面貌醜陋,體態粗劣,望之可怖,但卻大富大貴,是由於過去世性情暴躁,有人說她不是,她就生氣、怨恨、憤怒、憎惡,可是她卻常以吃的、喝、用的及一切財物、建地或房舍,以及香花水果等佈施供養沙門、婆羅門;且又沒有妒忌之心,看見別人得到財富、榮譽、尊重、敬仰、禮遇、崇拜,她能隨喜讚嘆。 勝鬘!女人面目姣好,美麗動人,但很貧苦,身世卑賤是由於過去世性情溫柔,有人講她壞話,也不生氣,又能忍讓,可是他對沙門及婆羅門卻不肯作任何供養佈施,又生性善妒,看見別人得到財富、榮譽、尊重、敬仰、禮遇、崇拜,她就生妒忌,常自傲慢。 勝鬘!女人長得端莊美麗、清秀,品行高潔,多財富且福德高貴,是由於過去世性情溫柔,又能忍讓,人說她非,毫不計較,亦不生氣,她又能以一切財物建地舍宅香花水果飲食醫藥,恭敬供養佈施沙門及婆羅門,並廣行善事,對別人不生嫉妒之心,言行謙遜有禮,而且對他人之好,時常隨喜讚嘆。 勝鬘夫人十大弘誓 佛陀!從今日起,我不再毀犯一切戒律。 佛陀!從今日起,我不再輕慢一切尊長。 佛陀!從今日起,我不再瞋恚一切眾生。 佛陀!從今日起,我不再嫉妒他人福樂。 佛陀!從今日起,我不再慳吝自身財寶。 佛陀!從今日起,我願廣施財物,成就眾生。 佛陀!從今日起,我願以四攝法,攝受眾生。 佛陀!從今日起,我願廣宣佛法,饒益眾生。 佛陀!從今日起,我願維護正義,開導眾生。 佛陀!從今日起,我願攝受正法,終不忘失。 勝鬘夫人,波斯匿王的女兒。因受父母的影響而皈依佛陀,因敬禮讚嘆如來而得到佛陀的授記,勝鬘夫人將於二萬阿僧祇劫之後,當得作佛,號普光如來。  龍欽巴尊者 開示 確實由於業力的關係,相信佛法的人畢竟還是少數,所以一些正當寺院的化緣也比較受阻,特別在宗教政策恢復之後,無論顯密的寺院都在恢復或重建,從而需要大量資金,於是有些信眾也覺得力不從心!有的信眾在隨喜或供養之後,就希望得到受供者的感謝,其實這樣是緣起不太好的,只要你誠心做功德,受供者不說感謝反而會更加好! 為何這樣說呢?我們從劃時代的大圓滿祖師龍欽巴尊者(1308—1363)的事例來說明: 龍欽巴尊者12歲受沙彌戒,先後跟隨很多位上師修學,特別在根本上師古密冉扎(1266—1343)處得到所持有的全部寧提法門傳承,龍欽巴尊者在經過艱辛的修行之後,得到無上大成就。起初當時的藏王泰錫度不僅懷疑他,還派人去殺他,所以龍欽巴尊者只好遷居至不丹,後來泰錫度瞭解情況之後,就成為龍欽巴尊者的弟子,從而尊者也重新返回西藏,隨後他的名聲也日益廣大。 按理說,此時的龍欽巴尊者要做些事情,當然是不費甚麼勁,不過龍欽巴尊者依然恪守一些准則:對建立組織機構不感興趣;從不對在家人致敬,不管對方的地位多顯耀,龍欽巴尊者說:“應該向三寶而不是世間人等致敬禮”;不管施主給他的供養是如何巨大,他從不言謝,龍欽巴尊者說:“給施主們留些機會積累功德吧,而不是要用感謝就回報了他們”,當然對於貧窮的供養者,哪怕是被供養普通食物,龍欽巴尊者都會非常喜悅地享用,之後會為他們念誦很多發願祈禱文! 對真正的修行人來講,除非是為了利益眾生,否則,世間的名利福報完全是一種毒藥。正如古大德所說:美譽是魔鬼給你下的毒,恭敬也是束縛你的繩索,一切福報都是解脫的絆腳石,所以不要把毒藥當妙藥!所以說,從龍欽巴尊者的這個事例,我們可以非常明白,在以三輪體空的心態佈施或供養後,就不要期待能得到別人的感謝,這樣反而更加能積累功德。  佛陀堅決反對把神通看做生命中的頭等大事。 但在能利益眾生的時候,他也從不吝於施展神通。而且,佛陀還每每透過施展神通而讓見聞者得到比神通本身寶貴得多的利益,種下解脫輪回之因。 釋尊的名望與日俱增,引起了一位名叫千伯的外道教師的妒忌。因為他從前的許多學生和弟子都改道而投於佛教門下。他妒忌得發狂,決定要報仇。

千伯有位學生叫帕貝,帕貝的妻子已經成為佛陀喬達摩的虔誠信徒,而帕貝好像也岌岌可危地快改信佛教了。帕貝的妻子想邀請佛陀和他的出家弟子們到家裡接受供養,千伯拼命反對,但這位心地清淨的婦女堅持一定要這麼做。 狡詐的千伯無可奈何,就對帕貝的妻子說:“如果你一意孤行要做這傻事,帕貝就遂你的願好了。”可是私下裡,他卻對帕貝說:“如果這位新的老師,釋迦牟尼佛,真的像人們所說的那樣具備遍知、智慧和慈悲的偉大力量,他就應該能夠預知任何可能發生的不幸;如果他名不副實,那麼你的妻子盲目地跟隨眾人接受新的教義不就是一件傻事嗎?這樣吧,在你家剛跨過門檻的地上挖一個大坑,裡面填滿燒紅的木炭,上面用薄木板蓋好。如果佛陀真的全知全能,他自然就不會跨過門檻來,但是如果這位新上師只是個冒牌貨,他就會踩在假地板上,跌入火坑被燒死。你看怎麼樣?” 更狠毒的是,那卑鄙的千伯還交待帕貝在供養的食物中下毒。萬一佛陀內能僥倖走進屋子,過了第一關,那麼第二關,就不見得有那麼好的運氣了。如果佛陀真是全知全能,他就會謝絕享用下了毒的食物,並且讓他的弟子們也不吃。 愚蠢的帕貝很高興。他甚麼也不懂,只覺得方案很周詳。這也難怪,他又怎麼會懂得這些教派之間的是非,更不可能去懷疑自己老師的人格。 他們的密謀被帕貝的妻子偷聽到了,她嚇得說不出話來。雖然她對佛陀的全知全能大有信心,但萬一佛陀的弟子或比丘,修行不夠深厚,看不出這個陰謀,不也會成為這卑鄙毒計的犧牲品嗎?帕貝的妻子現在才看清了千伯的狡詐,她極力規勸她的丈夫。 雖然她竭力勸說,但是身為一個女人,在那個時代、那個地方,她的意見是微不足道的。她的丈夫一點也聽不進去,還把她鎖進一間儲藏室以免妨礙計劃的進行。帕貝的妻子只好虔誠地祈禱不要出事。 在供養前的一天,帕貝挖好了陷阱,並送帖子邀請佛陀和他的出家弟子們前來接受午餐供養。千伯住到帕貝家的一個房間里,好在幕後觀看。 佛陀接受了邀請,當然,他預知一切將會發生的事情。佛陀對所有的弟子們吩咐:“我們都去帕貝家接受午供,但是記住,所有人都要跟在我的身後走,絕不可以在我跨過門檻之前進入屋內。”然後,他們就全體出發了。 當他們來到帕貝家時,笑容溫和的佛陀徑直走入,帕貝和千伯的眼睛死死地盯著那塊木板。可他們卻看到—--當佛陀赤裸的雙足踏上木板的時候,連同周圍寬闊的整片地板都奇跡般地化作一個美麗的湖泊,湖里盛開著純淨的蓮花。天鵝、飛鳥和鴨子在水間嬉戲,佛陀每走一步,一朵光輝的白蓮花立刻從他腳下升起。 目睹這奇妙的景象,全部在場的人都驚呆了,特別是驚慌失色的帕貝。當佛陀仁慈地對他微笑時,他只是手足無措地站在那兒。這位主人第一次瞭解到自己的愚蠢,他只好老老實實地說出了千伯整個的卑鄙計謀。 佛陀耐心聽完帕貝傷心的懺悔後說: 證悟的人無分別, 何來利益與傷害? 證悟者超越三毒的劇火—--貪、嗔、痴, 凡火何能傷? 愚昧可憐的帕貝現在終於完全相信了,佛陀確實悲智圓滿並且全知全能,而不像許多流浪的聖士和瑜伽士那樣只懂一點神通。他坦承食物也下了毒,請求當場另煮新食來供養佛陀和僧眾。但佛陀又以偈頌告訴他不必另換: 證悟者得自在,超越善與惡, 故無利益與傷害; 證悟者已能轉化三毒有害的影響力,貪、嗔和痴, 凡毒與我何所傷? 僧眾們坐下來接受供養時,毒食都變成了甘露。 此時此刻,還有一位目瞪口呆並且羞愧難當的人,那就是躲在屋後的千伯。他從後門驚惶失措地逃走了,從此那片地區的人再也沒有看到他。 帕貝把他的妻子從儲藏室里放了出來,她虔誠的信心被證明瞭。真理獲勝,邪惡降服,不信者改信。後來,帕貝和他的鄰人們都成為佛陀忠實的追隨者。 —--《喜馬拉雅大成就者的故事》最勝子  在佛教中有一段故事 有一位高僧行腳於各個寺院,去禮拜參訪。有一回,他來到瓦觀寺掛單,在寺中禮拜《法華經》,同時也在那兒研究法華的道理。 有一天,在半夜時分,他忽然肚子不舒服到廁所去,剛走到廁所門口,卻見一個鬼站在外面。高僧一到,鬼立刻五體投地頂禮跪拜,高僧就問鬼說:“你為甚麼守在廁所門外,看你那麼虔誠,為甚麼會墮入鬼身呢?” 鬼就跪在地上悲泣地說:“過去生我也曾出家,當時在寺院中掌過香燈、知客等執事,在那期間不小心犯了戒律,所以死後就墮落做啖糞鬼。我知道大法師您的德行很高,唯有以您的德才能超拔我。” 這位法師就問:“你到底做了甚麼事?”

鬼說:“我自己也不清楚,我一定是犯了戒律,所以才會受業報,但是不知犯了哪條罪?” 法師就說:“不管犯了哪條罪,都是從身口意三業所造。你是否曾犯殺、盜、淫?” 那個鬼說:“沒有啊,我出家以後,身沒有犯殺、盜、淫。” 法師就又問:“你是不是犯了口業?妄言、綺語、兩舌、惡口?” 鬼想了想說:“妄言倒是沒犯;惡口就難免了;兩舌呢?也是難得清淨;綺語也不敢說完全沒有。” 法師再問:“在心意方面,是否犯貪、嗔、痴?” 鬼想了想就說:“很有可能是貪心,這就是我的毛病。以前做香燈、知客的時候,難免要面對很多人,在這當中,我有時會生起不清淨心,貪了香油的供養,也貪圖供奉的金錢,這個‘貪’可能是我最大的罪;‘嗔’也沒辦法控制:‘痴念’也有,因為我智慧未開,時時心中都有煩惱。我想我的業,可能是犯在口業和意業。” 他真心誠意要改過,就向法師說:“我知道錯了,請法師代我做功德。” 他說:“在柿子樹的下面,有三千錢在那兒,希望您請人掘出柿子樹的樹根,拿出埋在那裡的錢,請為我做好事、超拔我的苦難。” 法師等到天亮時,就邀幾個人帶著鋤頭,到柿子樹下挖掘,果真挖出一個甕,裡面有三千錢。法師就用那三千錢為他寫了一部《法華經》,剩下的錢全部拿去救濟貧困。 過了一星期後,那個鬼又來到法師的寮房,向他頂禮答謝說:“我的業已經轉了,比過去好很多,以後我還會努力精進再精進,希望能脫離鬼身,將來回歸人道,好好修行。”禮拜之後,鬼就消失了。 生命的過程多麼奧妙,而凡夫卻往往無法瞭解。當我們造福時,可以得到多少福報?造惡時,又將承受甚麼樣的報應?學佛就是要活得明明朗朗,瞭解為善作福,以後所有的善果都是自享的;為非作歹,一切的業也都必須自己承擔,這就是修行所應瞭解的——如是因、如是果、如是報。 相關資料:《法華經傳記·宋京師東瓦官寺釋慧果》 釋慧果,豫州人,少以蔬苦自業。宋初游京師,止瓦官寺,誦《法華》《十地》。嘗於圊廁見一鬼,致敬於果雲:“昔為眾僧作維那,小不如法,墮在啖糞鬼中。法師德素高明,又慈悲為意,願助以拔濟之方也。”又雲:“昔有錢三千,埋在柿樹根下,願取以為福。”果即告眾掘取,果得三千,為造《法華》一部並設會。後夢見此鬼雲:“已得改生,大勝昔日。”果以宋太始六年卒,七十有六。  眾生成佛的根性往往被妄想的污垢所遮蔽,不能自己覺知。對此《五百弟子授記品》用一個衣珠故事作了說明: 過去有一個人到親友家去作客,在他喝醉酒睡著的時候,親友將一顆無 價寶珠繫在了他的衣服裡面。 酒醒後他懷揣寶珠卻不知不覺,四處傭力乞食, 備受艱辛,常常因為僅得到一點點利益便喜不自勝。後來親友碰到他,見他如此困苦狼狽,便說:哎呀!你怎麼為了求取一點衣食活得這麼艱難呀!我想讓你生活得安穩快樂,曾在你的衣服裡繫了一顆無價寶珠,現在還在你的 衣服裡面,你可以把它賣掉,換取你所想要的一切呀! 《法華經》認為眾生就像那個懷揣寶珠——“成佛之根”而不自覺知的人,在困苦中掙扎不能自救,需要佛來開示,使佛種因緣得以而起。  《妙法蓮華經》簡稱《法華經》這是在中國佛教界流傳最廣的一部佛經。我國古代僧人對它一向十分重視,稱之為“經中之王”。 隋朝開善寺中有一個侍奉藏公的小沙彌,年僅 15 歲,一天,一位占相大師對藏公說:這個沙彌活不了多久了。藏公很悲憫他,將他送回了生身父母家。沒想到 5 年後小沙彌又回來了,藏公十分奇怪,請相師再次為他相面。 相師說:這個沙彌的相已經改了,年壽 80。藏公驚嘆之餘連忙問沙彌:你究竟做了甚麼功德?沙彌回答說:我只是在僧坊間聽說了一個佛偈:“諸佛兩足尊,知法常無性,佛種從緣起,是故說一乘。”我便隨口諷誦了數千萬遍, 後來夢中便見到穿紅衣服的官人讓我看一件官牒,上面寫著:“汝壽唯十八, 今依誦一偈變成八十。” 藏公於是感嘆道:此偈是《法華經·方便品》中的佛偈。我過去在深山中修行 5 年,精進受持《金剛經》才得延壽,你現在隨口念誦一偈就遠勝我的精苦修行,大乘妙偈的威力,實在是不可思議。 |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed